潞绸织造:经纬交织 锦绣传奇

非遗档案:

蚕丝织造技艺(潞绸织造技艺)

项目序号:882

项目编号:Ⅷ-99

公布时间:2014(第四批)

类别:传统技艺

所属地区:山西省

类型:扩展项目

申报地区或单位:山西省高平市

保护单位:山西吉利尔潞绸集团织造股份有限公司

从典籍记载的“神农氏治其丝麻以为布帛”算起,高平自古便浸润着丝帛的柔润光泽。这一缕来自万年前的丝线,编织的不仅是锦绣绸缎,更是一部豪迈壮丽的北方丝绸文明史。

上古时期,古人发现蚕会破茧变蛾升空,于是尝试用蚕丝把夭折的婴儿裹起来,装在茧形罐中,期望死者能轮回重生。从考古发掘看,研究人员在裴李岗文化贾湖遗址发现了距今约8500年的蚕丝蛋白残留物;在山西夏县西阴村,出土了距今约5500年的半颗人工切割的蚕茧;河南省荥阳市汪沟遗址殓葬儿童的瓮棺中检测到了桑蚕丝残留物,距今5500年,是目前我国发现的最早的丝织品;浙江钱山漾遗址发现的绢片、丝带和丝线,距今已有4200年,是目前所见最早且最为完整的丝绸实物。

商周时期,丝绸生产成为一项重要的社会生产活动。提花技术开始出现,使得织造几何纹样成为可能。至汉代,丝绸技艺进入第一个高峰。能织造的纹样愈发流畅繁复,云气、鸟兽纹盛行。张骞通西域,开辟了丝绸之路,丝绸开始成为中国的形象代言。魏晋至隋唐是丝绸织造技艺的融合与创新的阶段,丝绸纹样吸纳了来自中亚、波斯等地的异域元素,风格趋于饱满、富丽。唐代的丝绸华丽奔放,反映了那个时代的自信与开放。宋元时期,技艺趋于精深化。风格从唐代的豪放转为内敛典雅,写生花鸟图案盛行。缂丝与锦的织造技艺达至顶峰。明清两代,则在继承前代的基础上,将工艺的复杂性推向极致,形成了明确的地域特色与分工。

潞绸因产于潞安府(今山西长治、晋城一带)得名。潞绸的辉煌源远流长。至迟到隋朝,潞绸已成为山西州府的贡品。《隋书》记载“长平、上党,人多种农桑”。唐代时,潞绸成为山西向外输出的重要商品,诗人李贺在《染丝上春机》中描绘了当时潞绸业的繁荣。高平开化寺宋代壁画“观织图”中描绘的立式织机的形象非常写实,在结构和造型上极其准确,保留了宋代纺车和织机的形象资料,代表了当时世界纺织机械的最高水平。

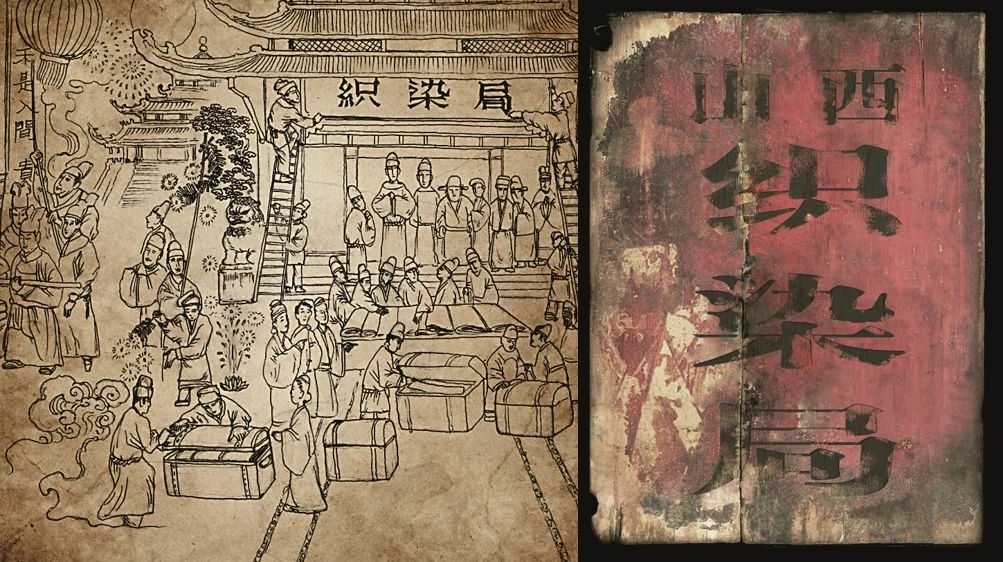

明朝初年,朱元璋的第21个儿子沈王就藩于潞安府,开始组织大规模织造潞绸。据《潞安府志》记载,洪武初年,潞州六县有桑树8万余株,织机9000余张,绸庄丝店遍布街巷,机杼之声随处可闻。民间更流传着“南淞江,北潞安,衣天下”的美誉。明初潞绸原无坐派,随着声名鹊起,皇家开始对其坐派,并且数额越来越多。嘉靖时280匹,万历年间最多达到了5000匹。潞绸机户终岁辛苦劳作却获利甚微,万历后期旱灾严重,桑树被大量砍伐,机户难以正常生产。经过明末清初大动荡,机户“零落殆尽”。

顺治十七年(1660),因不堪横征暴敛,潞安机户焚机罢市,潞绸生产元气大伤。潞安机户罢工迫使清廷让步,客观上减轻了机户的负担,泽州府的高平、凤台迅速恢复了丝绸生产,“双丝泽绸”实现了后来居上。《泽州府志》载:雍正年间,凤台、高平两县每年解绫绢240匹,遇闰年加9匹。除了上解内务府的贡绸外,还有一种必完的“王府绸”。清末以来,受时局等因素影响,潞绸的繁华不再。抗战期间,地方党组织努力组织丝织业发展,成立了新华纺织社,为党的活动筹措经费,织出的粗绸还用于制作炸药包,丝线用作手榴弹拉线,为抗击日寇做出了贡献。

新中国成立后,山西丝绸业迎来复苏。1958年,高平丝织印染厂建成,作为国家“二五”计划重点项目,一度是华北地区规模最大的丝绸工业区,改革开放以来全省规模最大的丝织厂。巨幅织锦作品《毛主席去安源》也成为高平丝织技艺的巅峰之作。20世纪90年代以来,高平丝织印染厂历经破产、重组、转制,变身为山西潞安府潞绸集团,成为潞绸织造技艺唯一的传承单位。

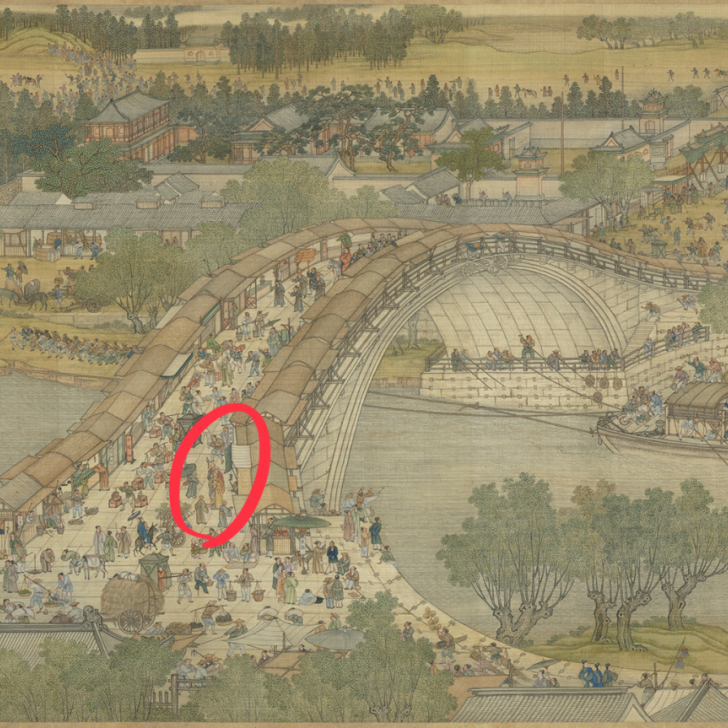

潞绸织造技艺从选料到织造的整个流程都极为讲究,以其细腻的做工和丰富的花色著称,形成了“经纬异色,经线为地、纬线显花”的独特技艺,保留着手工点意匠、分层染色等技法。潞绸主要采用本地优质桑蚕丝,分大绸和小绸两种规格。大绸幅宽尺余,质地厚重;小绸幅宽较短,质地轻薄。潞绸长期作为皇室贡品和朝廷采购品,由山西织染局督办,每匹绸的尺寸、重量、花色、图案都有严格规定。北京故宫博物院依然保存着50多件潞绸藏品,慈禧生子受赐18床潞绸被的历史故事至今流传。作为深深扎根在民间的丝绸产品,潞绸的图案纹样也融入了本地浓厚的民间艺术特色,成为晋商经营的重要商品之一,销往全国乃至俄罗斯、欧洲等地,是山西手工业辉煌历史和晋商诚信经营、品质至上精神的见证。

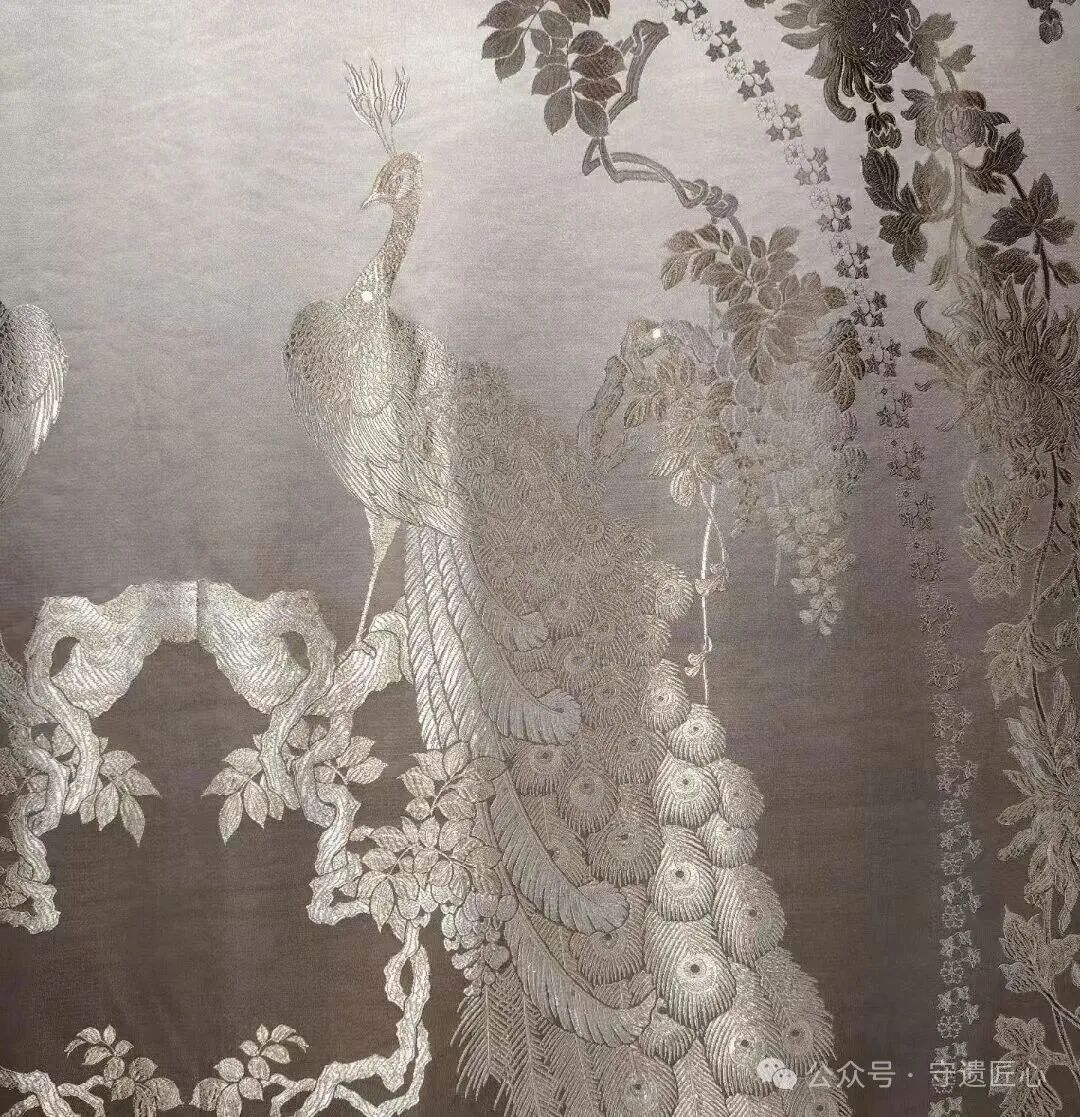

“一绸三变”的活色效果是潞绸最负盛名的特色。在不同光线或角度下,织物会呈现出不同的色彩效果和光泽变化,溢彩流光、灵动华美。这得益于其独特的织造工艺和优质桑蚕丝原料的光泽度。传统的高平丝绸织造使用的是“花楼织机”,这种织机高达两米多,需要两人配合操作,一人在上“提花”,一人在下“织造”,一匹丝绸往往需要数月才能织成。通过提前编制好的“花本”(程序),用成千上万根线操控经线和纬线的沉浮,在绸面上织出各种精美的几何纹、云纹、龙纹、凤纹、宝相花等图案,纹样清晰饱满,富有立体感。在染色技艺上,传统的高平丝绸使用植物染料和矿物染料染色,色牢度高,色泽纯正、温润而不刺眼。明代时已有天青、石青、沙蓝、月白、酱色、油绿、秋色、真紫、艾子色等十余种经典颜色。染色时,织工会根据用途调整染色次数,每染一次都要反复漂洗,让染出的丝绸更显细腻顺滑。染出的丝绸历经多次水洗,颜色依旧鲜亮。

随着纺织、制衣业的发展,丝绸已不再是日常制衣的面料,但作为民俗文化的承载,潞安府转而生产经典织锦新娘潞绸被,通过纹样、刺绣、手绘等形式表现,花色丰富、寓意美好、质地细腻,呈现出浓郁的北方特色。如今,潞绸织造技艺已被列入国家级非物质文化遗产名录。借着“一带一路”的东风,潞安府织造集团走访美国、吉尔吉斯斯坦、德国、意大利等国家,在“新丝绸之路”上复兴和传承潞绸文化,重振潞绸产业辉煌。

高平潞绸织造技艺是高平人用时光与匠心编织的锦绣,是太行山下最动人的文化诗篇。它曾在丝路驼铃中闪耀,在宫廷贡品中生辉,如今又在新时代的浪潮中绽放新的光彩。相信在未来的岁月里,高平丝绸会继续在经纬间穿梭,把高平的故事、中国的故事,织进更广阔的天地,让世界看见这份来自东方的锦绣传奇。

本页二维码