【古建高平】禅修定林寺

20年间先后去过定林寺十余次,目睹了它的衰败、重兴到归于淡然。与高平那些或雄踞于山顶,或盘桓于土塬上的古寺不同,定林寺在我心中的位置是特殊的,这是一座有生活气息的古寺。

定林寺初建于宋代,月台前两尊经幢上的雕刻日期仿佛是它的“出生证明”。而高耸巍峨的山门则是它曾经繁华的写照。山门又名“天王殿”,是一座二层阁楼,但工匠为它修建了门前的抱厦,使用了重檐歇山顶,顿时让它显得异常高大起来,仿佛有三、四层高,给人以仰视的资本。从侧门进入院内,“雷音宝殿”便映入了眼帘。也许是信徒认为释迦牟尼说法“如雷贯耳”,让人如醍醐灌顶般醒悟吧。大殿后门枕石上刻有“元延佑四年四月二十日记”的字样,大约是它重建的时间。殿身面阔三间,进深六椽,单檐九脊顶,斗拱精巧,前后明间开门,筒板布瓦盖顶,琉璃脊饰是金代琉璃制品的佳作,金碧辉煌。也许是佛祖说法累了,在上世纪九十年代打了一个盹儿,于是门前的两座石雕八角形经幢被人趁机“掳走”,后来好像是追回了,但却锁入深闺。

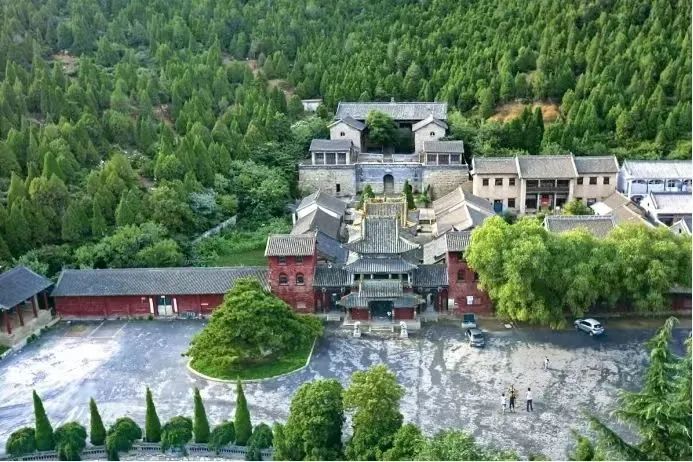

三佛殿只剩下了台基,后左右有善法、罗汉二堂,内建“止涓”“问津”二洞,定林泉水从此流出,涓涓有声、清澈甘美,可惜如今水势已大减,仅在夏秋季水细如线。从二堂间踏陡石阶而上,是名为“最上乘”的一个别致小院,北为七佛殿,东西为两层楼阁,登高远眺,南山悠然,定林寺“檐牙高啄、勾心斗角”的山水楼阁之胜景,尽收眼底。

到定林寺,看完了中轴线上的几处古建和小叶梧桐树,我都会蹑足进入东跨院,看看那里的木本牡丹和木瓜树,看看这方寸地上的庄稼和蔬菜,眼前仿佛浮现出“拓荒净土无非佛事,舂米作饭正好参求”的僧人身影,这正是农禅生活的写照。

在印度,佛教僧人是不事生产的,靠乞讨而生,乞食于人间,乞法于佛陀。何况印度向来敬重沙门,当地气候温暖湿润,四季温暖野果众多可充饥。但佛教传入中国之后显然不具备这样的条件。中国素来以农立国,重视农耕,仅靠乞食生活不仅会被视作懒汉或无用的人,而且加重了人民的负担。除了贫而无告沦为乞丐的,即使如嵇康、陶渊明之流的隐士也要靠躬耕垅亩而得衣食。因此这成为佛教立足于中国的一大障碍。

一般认为,在东晋甚至于更早,中国僧人就开始耕田种地,真正开始农禅并重生活的是禅宗四祖道信大师。但真正使农禅并重制度化、规范化并流传开来的是百丈怀海禅师。怀海禅师著《百丈清规》建立了丛林制度,率行“一日不作,一日不食”,确立了自给自足的农禅并重的中国式道风。僧人开垦山林农田,以自耕自食为主,播种收获也如平民一样完粮纳税,使佛教徒在中国不是一个寄生阶级。丛林制度在佛教界广泛流行,从而为佛教能够在中国立足并发展提供了坚实的物质基础。

这不是一个简单的过渡,而是从印度佛教到中国禅宗的升华之路。印度佛教强调众生平等和不杀生,认为农业生产劳动如锄地等会伤害地下的蝼蚁蚯蚓而获罪业,同时也为抑制物欲,反对出家人斩伐草木,垦土掘地。但佛教要想在中国生存下去,就必须建立适合中国实情的理论基础。和尚掘地是罪过,那么民众呢?难道就不是?在“己所不欲,勿施于人”的传统伦理信条的影响下,如果把掘地犯戒的罪过推给众生,自己做一个“掩耳盗铃”的清净高僧,这本身就是不符合大慈大悲、救苦救难的佛教教义的。“一日不作一日不食”的意义在于它从宗教伦理和善恶的本质意义上肯定了劳动的道德性和合律性,也是对中国传统中重视劳动、反对乞食和不劳而获的融合。

而对定林寺这样的山野小寺来讲,农禅更体现在园圃种植上。僧人素食的习俗,使其更依赖于食用蔬菜瓜果,唐宋以来的佛教教义明文提倡园圃种植。中国僧人大多出自农门,参禅念佛之余,重拾旧艺栽花种树,不仅改善了生活、美化了环境,也为寺院吸引来更多的富贾名人、获得更多香火布施创造了环境。园圃种植的兴起,激发了僧人引进、试验新品种的热忱,于是金代法兴大和尚从洛阳移回了木本牡丹,清代南方高僧不远千里带来了小叶梧桐树、木瓜树,寺后山坡上2000余株白皮松是乾隆年间僧俗为改善环境而栽植,如今已郁郁成林。斯人已去,而松涛年年、清香阵阵,忍不住让人追忆。

我喜欢站在孔雀树下看定林寺,它是那样的静谧,安卧在七佛山南麓的山坳中,三面环山,一面临涧,占尽山水自得逍遥。三面的山为它挡住寒风、遮去酷暑;寺内清泉凝而不散,为它营造出湿润的空气,滋养着寺中的一草一木;拾级最上乘,听阵阵松涛、鸟啼虫鸣,远眺云雾里的南山,是不是凡夫俗子也立时有顿悟之感?

网上传来一些寺庙为防止商业化开发而关闭的消息。心里有些诧异,旅游不也是现代化的农禅吗?过去的农禅为佛教壮大提供了物质基础,而如今的旅游体验不仅为寺院运转解决了资金,还为佛教的广泛传播、深入人心创造出更为宽广的渠道。修佛不是自娱自乐、自我满足,而应始终怀有“以出世的精神做入世的事业”的情怀,始终以“度化世人”为己任,不仅要在潜移默化中感染每一个走进寺庙的人,还要用农禅并重的方法去纾解现代人的城市郁结和人生苦恼,倡导树立“珍惜当下、适度追求、抑制物欲、日行一善”的生活理念,这也是福祉所在。(申小锋)

本页二维码