高平·非遗有看头丨高平刺绣:幸福梦想 萦绕一生

高平刺绣是一门用针线作笔、以布料为纸,在时光里绣出岁月风情的非遗技艺。它藏在高平女子的嫁妆里、孩童的肚兜上、老人的枕头上,用细腻的针脚,缝合起这片土地的过往与当下,承载着高平人最柔软的情感与最坚韧的精神。

刺绣的雏形,源于人类对“织物修补与加固”的基本生存需求。在原始社会,人们最初使用兽皮、树皮、植物纤维等材料制作衣物,这些材料质地粗糙、结构松散,经过穿戴和摩擦后极易破损。为了延长衣物的使用寿命,人们开始用骨针、木针穿引动物筋腱、植物纤维,将破损的部位缝合起来——这便是“缝纫”的起源,也是刺绣最原始的形态。随着缝纫技术的熟练,人们逐渐发现,通过改变针线的走向和密度,不仅能修补衣物,还能实现更多实用功能。比如在衣物的领口、袖口、下摆等易磨损部位,用较粗的线迹反复缝制,形成密集的“锁边”或“打籽”样式,既能增强织物的耐用性,又能防止边缘脱线;在兽皮衣物上,用不同颜色的植物纤维线缝合拼接处,既能让拼接更牢固,又能通过色彩区分不同部位,方便穿戴。随着农耕文明的发展,人们的生活场景更加丰富,刺绣图案也逐渐从“几何符号”拓展到“自然意象”。人们会在衣物、被褥、帐篷等织物上,用不同颜色的线缝制花朵、蝴蝶、鱼虫等图案,让生活环境更具生机与趣味。不同地域的文化特色也让刺绣呈现出多样化的发展趋势。比如,江南地区丝织业发达,人们多用蚕丝线在丝绸上刺绣,图案细腻柔美,形成了“苏绣”的早期风格;在巴蜀地区,人们利用当地丰富的麻料和彩色毛线,刺绣图案充满浓郁的乡土气息,成为“蜀绣”的雏形;在北方地区受游牧文化影响,刺绣多以动物纹样为主,线迹粗犷豪放,展现出独特的地域特色。这些地域化的刺绣风格共同构成了刺绣工艺的丰富内涵,让其成为承载不同地域文化的“活化石”。

高平是神农炎帝故里,炎帝“治其丝麻,以为布帛”,不经意间也种下了刺绣的种子。历史上,高平遍种桑麻,大量织造的丝绸、随处可得的丝线,为刺绣提供了优质的材料。加上丝绸之路的兴盛,外来文化与本土技艺相互融合,高平刺绣的题材更加丰富,技法也愈发精湛。唐朝诗人李贺在潞州寓居期间写下了《染丝上春机》,其中“白袷玉郎寄桃叶”就是女子在白绢上绣桃叶送给意中人的描写。明清时期,丝绸制品成为高平重要的手工业产品,刺绣也随之进入鼎盛阶段,民间刺绣普及到家家户户,女子们从小便学习刺绣,无论是日常衣物的边角装饰,还是节庆时的挂屏、帐幔,都离不开刺绣的点缀。如今在高平民间,仍保存着明清时期的刺绣藏品,无言诉说着当年高平刺绣的高超技艺。

高平刺绣主要包括选材、描样、针绣等环节,每一步都凝聚着艺人的匠心与巧思。刺绣面料多选用本地生产的丝绸、棉布或麻布,丝绸面料柔软光滑,适合绣制精细的图案;棉布和麻布质地厚实,更适合日常实用类刺绣。绣线则以蚕丝线为主,色泽鲜艳、韧性强,绣出的图案光洁华丽、不易褪色。在颜色选择上,高平刺绣偏爱大红、明黄、翠绿、宝蓝等鲜艳色彩,既符合北方人的审美习惯,又能展现出热烈奔放的地域特色。

描样是高平刺绣的基础环节。艺人们通常会先在纸上画出图案草稿,再用复写纸将图案拓印到面料上。图案题材多取自民间生活与自然景象,常见的有“花开富贵”“喜鹊登梅”“鸳鸯戏水”“年年有余”等,这些图案不仅造型优美,还蕴含着吉祥美好的寓意。对于复杂的图案,艺人们还会用不同颜色的铅笔做标记,以便后续刺绣时区分色彩。

针绣是高平刺绣的核心,主要有平绣、打籽绣、盘金绣、锁绣等。平绣是最基础也最常用的技法,用针线在面料上平铺绣制,线条流畅自然,适合绣制花卉、人物等图案;打籽绣则是将丝线绕在针上,形成米粒般的“籽”,再绣在面料上,立体感强,常用于绣制花蕊、果实等;盘金绣是用金线或银线在面料上盘绕出图案轮廓,再用针线固定,显得华贵大气,多用于节庆装饰类刺绣;锁绣则是用针线打出类似锁链的针脚,坚固耐用,适合绣制衣物边缘。

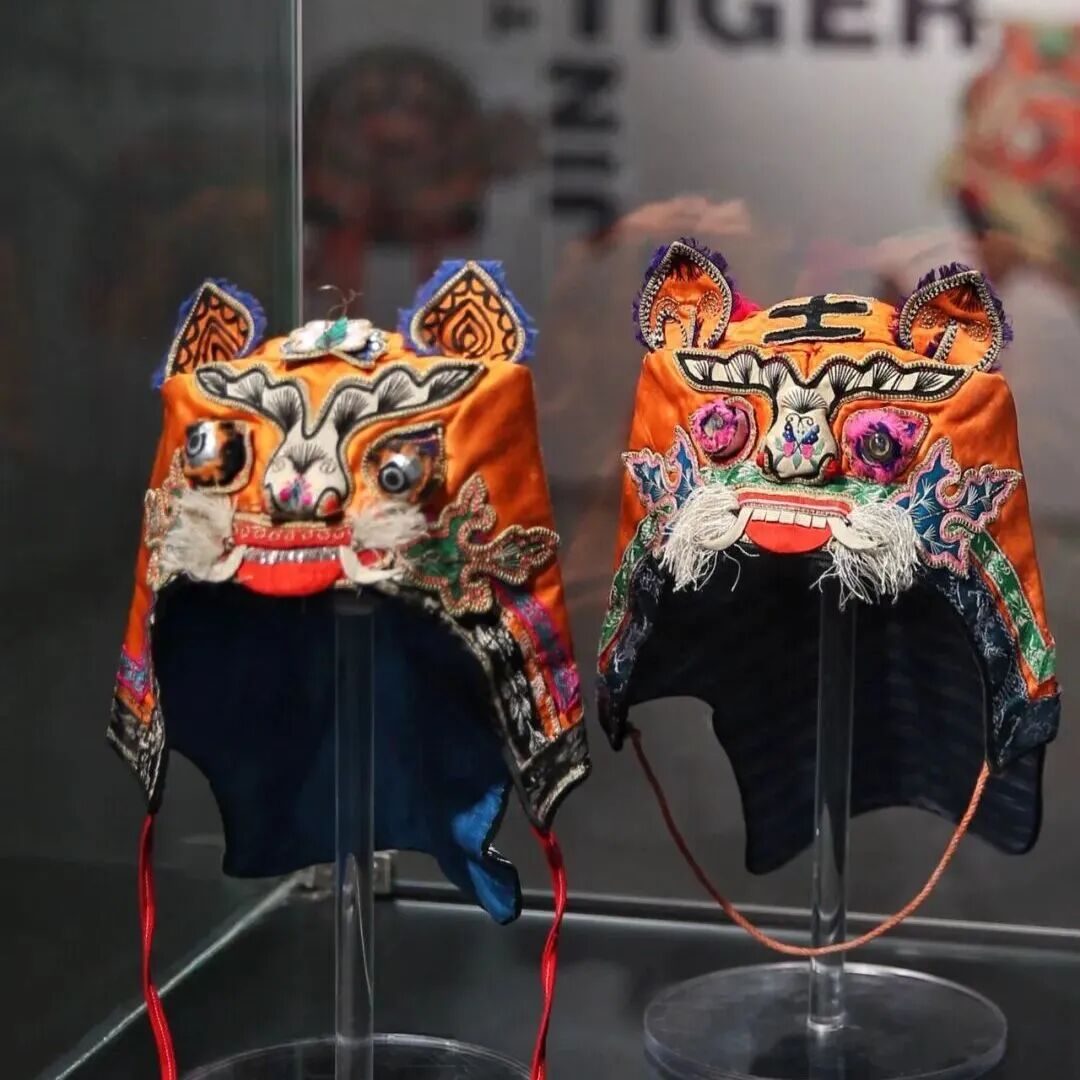

在高平,刺绣不仅是一门技艺,更承载着高平人独特的精神气质。过去的高平女子从十几岁便开始学习刺绣,农闲时节便围坐在一起,一边刺绣,一边交流技艺。一件精美的作品往往耗费数月甚至数年的时间,无论是细密的针脚,还是和谐的色彩搭配,都展现出高平女子的耐心与智慧。她们把对生活的热爱、对家人的祝福,一针一线绣进作品里,让普通的面料变得鲜活起来。旧时衡量女子的巧与拙,完全根据姑娘绣花、缝衣、做鞋时手工针脚的好坏来进行评定。姑娘出嫁时的嫁衣、饰物基本上都亲手绣制。出嫁之日,娘家的邻里乡亲都会争先恐后地观看新娘的陪嫁品。过门后则从丈夫的钱袋、荷包、兜肚、耳套、鞋垫等饰物去评价妻子的聪慧贤德程度。等做了母亲,孩子的穿戴更要显示母亲的女红,围嘴、兜肚、虎头帽、猫鞋,都饱含着母亲对孩子的祝愿、期望和浓厚的爱意。这些刺绣作品,承载着一代又一代高平人的情感与记忆,成为连接家庭与传承文化的纽带。

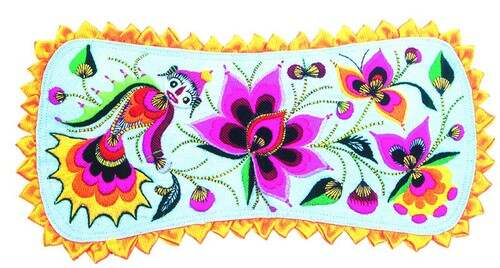

除了丝线绣,高平人节俭的生活习惯,还催生了布贴绣技艺。勤劳智慧的家庭主妇裁剪服装剩下的各色布头也不忍丢弃,便匠心巧思、加以利用,剪裁成一定的图形,再堆贴在底面上锁边,完成的绣品朴素大方,色彩艳丽。高平布贴绣构图以满为美,疏密得当,讲究对称与均衡、静动互衬、大巧若拙。

随着市场经济的发展,“男耕女织”的经济模式早已成为过去,服饰鞋袜成为工业化生产的商品,不再自行制作,刺绣仿佛失去了它最耀眼的舞台。而热爱绣活的人并未放下手中的银针与丝线,还有很多像赵翠林一样的传承人在坚持。她创办了凤林刺绣厂和培训中心,开发出兼具传统与现代的刺绣产品,不仅有传统的围嘴、肚兜、云肩、抹额、荷包等工艺品,还有婴幼儿帽、虎头鞋等传统小物品,深受消费者喜爱。赵翠林作为高平绣活的杰出传承人,入选2022年度全国百大非遗人物,不断斩获中国工艺美术展百合新锐奖、中国工艺美术金凤凰奖等工艺最高奖项,其中《事事如意》被中国丝绸博物馆收藏展示,作品远销港澳乃至欧洲。

高平刺绣,这门用针尖书写岁月的技艺,如同太行山上的野花,在岁月的风雨中坚韧绽放;又如同山间的清泉,滋养着一代又一代高平人的心灵。相信在未来的岁月里,高平刺绣会继续在针尖上绽放芳华,让更多人感受到它的独特魅力,领略到高平文化的深厚底蕴。(中共高平市委党校)

本页二维码