高平·非遗有看头丨高平戏曲盔头:戏韵传承 匠心独运

在戏曲的华丽世界中,盔头作为角色身份与气质的鲜明标识,承载着深厚的文化内涵与精湛的手工技艺。山西高平的许氏盔头制作技艺,作为一项非物质文化遗产,历经近200年岁月洗礼,不仅为高平深厚的梆子、落子和秧歌文化增添了注脚,更在时代的变迁中展现出独特的艺术魅力。

在戏曲发展历程中,盔头绝非单纯的装饰道具,而是与戏曲的表演体系、流派风格、文化表达深度绑定的“角色第二生命”。盔头的功能演变,正是戏曲表演从粗糙到精细、从程式化到个性化的直接体现。宋元杂剧作为戏曲的早期形态,表演形式相对简陋,仅分为末、旦、净、丑等基础行当,角色行当尚未完全定型,此时的盔头多由日常的头巾、帽冠改造而来,如文官戴的“展脚幞头”,武将戴的“皮笠子”,材质以布帛、皮革为主,装饰简单。例如元杂剧《汉宫秋》中,汉元帝的盔头仅在幞头基础上添加少量珠串,既符合帝王身份,又便于观众快速识别角色。

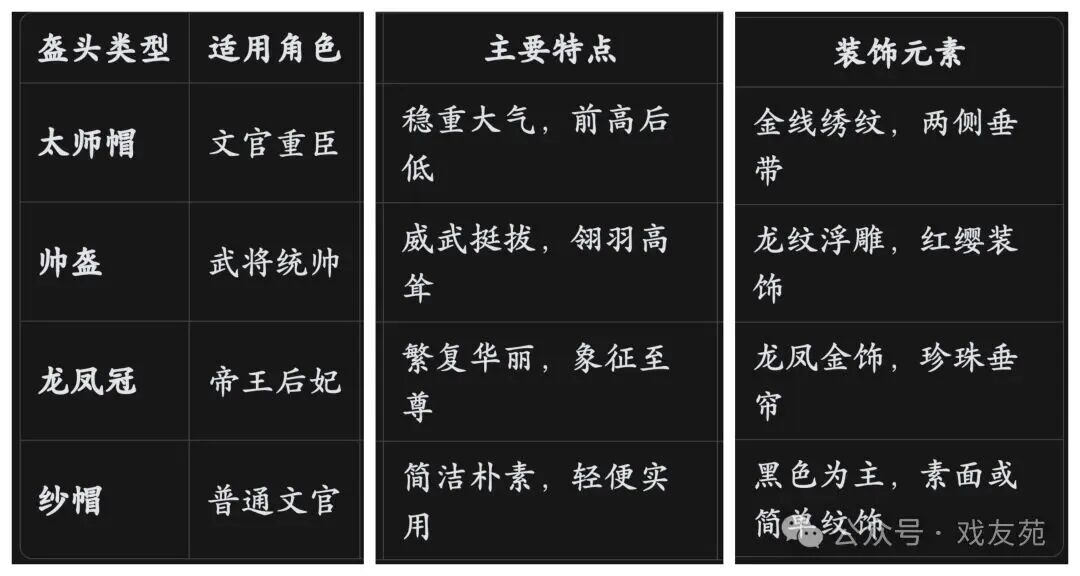

明清两代,戏曲进入鼎盛阶段。一方面,昆曲、京剧、上党梆子等剧种相继成熟,行当体系细化。以京剧为例,就将“净”分为铜锤、架子、武净,“旦”分为青衣、花旦、刀马旦;另一方面,宫廷戏曲与民间班社并行发展,对舞台视觉效果的要求大幅提升。盔头的功能随之从“标识身份”升级为“塑造角色性格与剧情场景”,呈现出“行当专属化、场景适配化”的特征。在京剧中,同样是武将盔头,“帅盔”顶部高耸,配双翎,象征将领的威严与英勇;“扎巾盔”简洁轻便,仅在布巾上缀绒球,突出武将的机敏与洒脱。行当的细分更催生了专属盔头:青衣多戴“点翠头面”,以翡翠鸟羽粘贴,搭配珍珠,彰显角色的端庄典雅;丑角则戴“棒槌巾”“毡帽”,造型夸张滑稽,强化喜剧效果。这种细分,本质上是戏曲表演对“角色个性化”的追求,推动盔头从“通用道具”变为“行当符号”。清末至民国,山西四大梆子、陕西秦腔、浙江越剧等地方戏曲蓬勃发展,形成“百花齐放”的格局。不同剧种的表演风格差异,直接塑造了盔头的地域特色。

高平是上党梆子之乡,全国现存建造年代最早的金代戏台在这里,市域内明清至今的戏台达数百座之多。明清时期,长治、晋城一带上党戏曲(梆子、落子等)班社林立,对行头工艺要求极高。盔头作为角色身份的核心标识,需呼应戏曲粗犷豪放的表演风格,因而发展出厚重华丽的地方特色。最初,盔头制作可能只是民间艺人的一项副业,他们凭借着对戏曲的热爱和对艺术的追求,开始尝试制作简单的盔头道具。随着演出的频繁,对盔头的需求不断增加,一些艺人逐渐将盔头制作发展为专门职业,形成了家族式的传承模式。其中,高平许氏自清咸丰年间便开始传承盔头制作技艺,成为“上党盔头”的代表。

高平戏曲盔头制作技艺工序繁复,多达40道,每一道工序都蕴含着匠人的心血与智慧。制作过程从浆纸泡水、打浆糊开始,麻纸水洇24小时后,开始打13层到16层褙子,形成盔头的初步基底。这一过程需要制作者具备丰富的经验和耐心,每一层褙子的厚度和均匀度都直接影响到盔头的质量。接下来的取样、打样环节,制作者根据不同角色的需求和设计图纸,在硬纸上精心裁剪出盔头的形状,随后进行的雕花、掐丝、扎边等工序,则是展现制作者精湛技艺的关键环节。雕花是用纸板刻下头盔上所需的图样,要求线条流畅、图案精美;掐丝是将铁丝按雕花纹弯曲转折,掐成图案,粘焊在硬胎上,需要制作者具备细腻的手感和精准的操作技巧;扎边则是把铁丝加到盔头边缘的夹层里,不仅起到加固的作用,还能使盔头的边缘更加规整美观。

在完成基本造型后,进入装饰工序,包括刷胶、沥粉、油漆、贴金箔、上色、串珠等。沥粉是让图案增加立体感,通过将调制好的粉浆用特殊工具挤出,在盔头上形成凸起的线条和图案;贴金箔是增加盔头的华丽感,需要制作者小心翼翼地将金箔贴合在盔头上,确保平整光滑;上色则是用天蓝色的布料或颜料给盔头贴上颜色,起到装饰作用;安装饰品是最后一道工序,将各种精心制作的绒球、珠串、穗子等饰品安装在盔头上,完成整件作品。这一系列工序相互关联、环环相扣,任何一个环节的疏忽都可能影响到最终盔头的品质。

高平戏曲盔头造型设计丰富多样,每一种盔头都有着特定的样式和寓意。从角色身份来看,不同的官职、地位对应着不同的盔头造型。例如,太师帽通常为文官所戴,其造型庄重典雅,帽翅细长,展现出文官的儒雅气质;帅盔则是武将出征时的标志性头盔,造型威武大气,盔顶高耸,两侧配有翎子,彰显出武将的英勇豪迈。从戏曲故事和人物性格来看,盔头的设计也充分考虑到了角色的特点。如穆桂英的帅盔,冠顶后排16朵大红绒球,其下左右各点缀两朵小红绒球,前排俏生生排列7朵粉色绒球,主体用点蓝的凤样纹配上白色珠须组成,既展现了穆桂英的巾帼英雄气概,又不失女性的柔美。此外,盔头的造型设计还融合了中国传统文化中的诸多元素,如龙凤、祥云、瑞兽等,不仅增加了美观度,更寓意着吉祥如意、富贵平安等愿景。

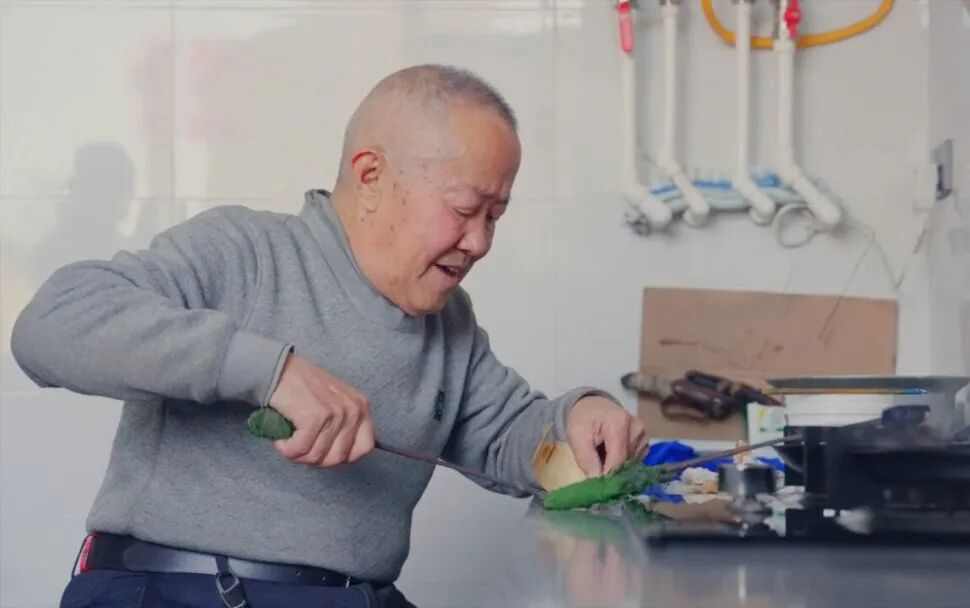

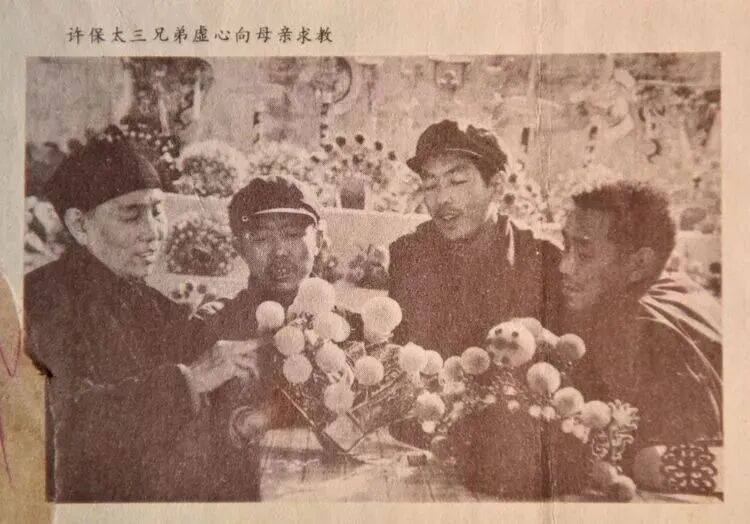

高平戏曲盔头制作技艺以家族传承为主线,“许氏盔头”自清朝咸丰年间发端历经五代传承,至今已绵延160余载,成为高平戏曲盔头制作技艺传承的杰出代表。第一代传承人开启了家族技艺传承的先河。许氏先人凭借对戏曲艺术的热爱与敏锐洞察,投身到戏曲盔头制作领域,在艰苦的环境中摸索材料特性、尝试制作工艺,逐步构建起“许氏盔头”制作技艺的雏形,为家族传承奠定了最初的基石。第二代传承人钻研制作工艺,不断优化材料选择与制作流程,使“许氏盔头”制作技艺逐渐在当地崭露头角,为技艺的进一步发展拓展了空间。第三代传人许保太是“许氏盔头”传承历程中的关键人物。他全面掌握了盔头制作的各项技艺,尤其擅长雕花、扎边等关键工序,能制作包括太师帽、帅盔、龙凤冠等在内的百余种戏剧盔头。在他的努力下,“许氏盔头”声名远扬,提升了“许氏盔头”在行业内的影响力。第四代传承人李素梅尝试引入新的设计理念与营销模式,通过互联网等渠道推广,拓宽了销售渠道,为技艺传承注入了新的动力。第五代传承人以90后许卓栋为代表,积极学习现代设计、管理等知识,尝试将传统制作工艺与现代审美、潮流元素相结合,探索开发新颖的盔头产品,让其融入日常生活,展现出更为蓬勃的生命力。

高平戏曲盔头制作技艺承载着岁月的记忆,为“上党梆子之乡”这一文化脸谱描绘了浓墨重彩的一笔,更在新时代的舞台上继续绽放着光彩。(中共高平市委党校)

本页二维码