国保山西·映像高平 | 在羊头山寻石窟中的文明印记

山西高平,这片上古神话与历史烽烟交织的热土,有着“中国古建博物馆”之誉。22处国保单位星罗棋布,每一处都是文明密码的载体。跟随我们的镜头,开启一场跨越时空的文明对话。

高平22处国保单位地图。

太行之巅,羊头山峭。这座因山巅巨石形似羊首而得名的晋东南高峰,不仅承载着《山海经》记载的神农传说,更在北魏王朝南迁的浩荡洪流中,成为佛教文化由平城(今大同)向中原传播的驿站。高平羊头山被能工巧匠们注入了艺术生命,依山就势开凿,重峦叠翠间蕴藏着北朝佛韵。

羊头山石窟全国重点文物保护单位碑。

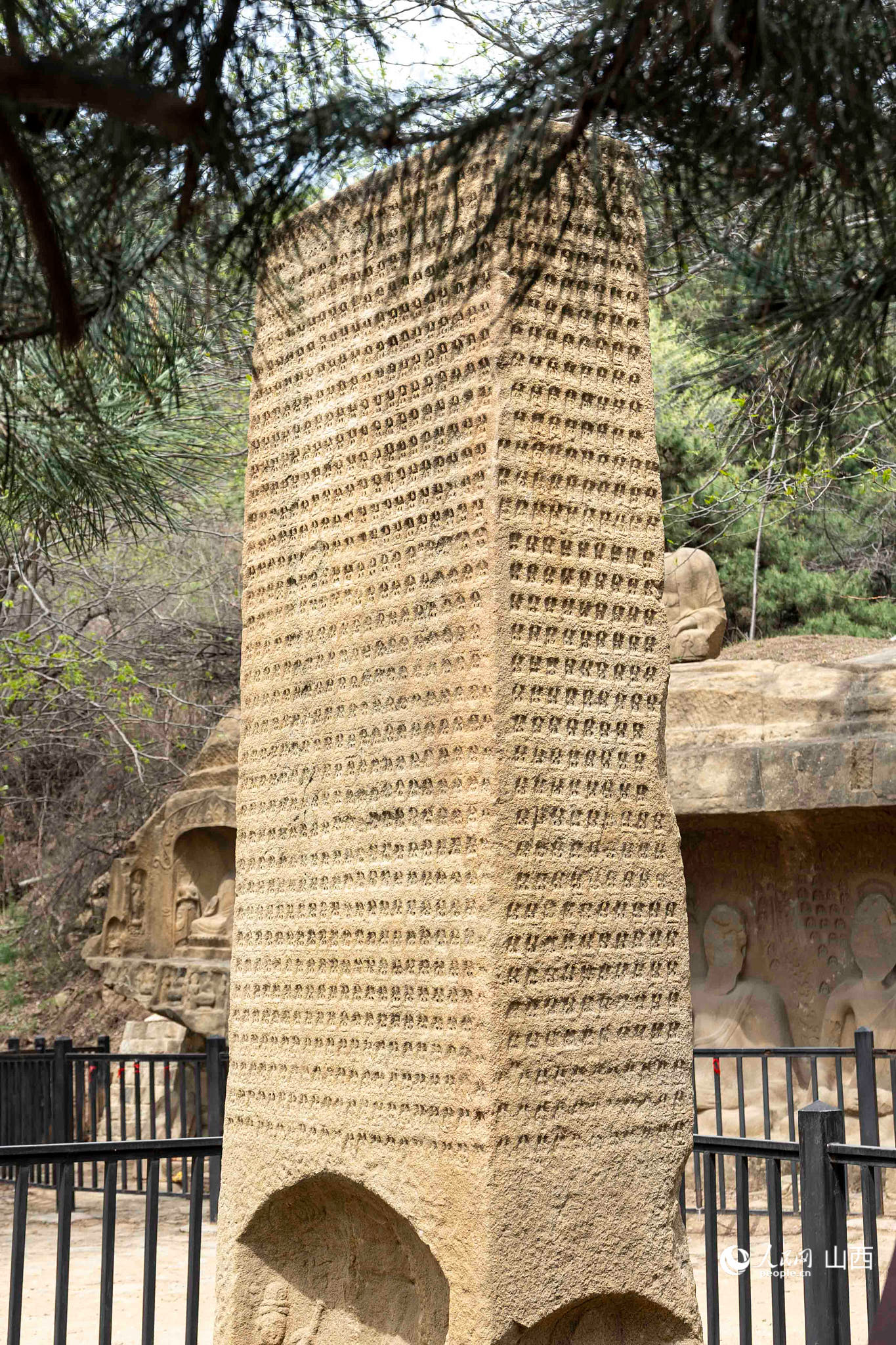

羊头造像塔。

羊头造像塔(局部)。

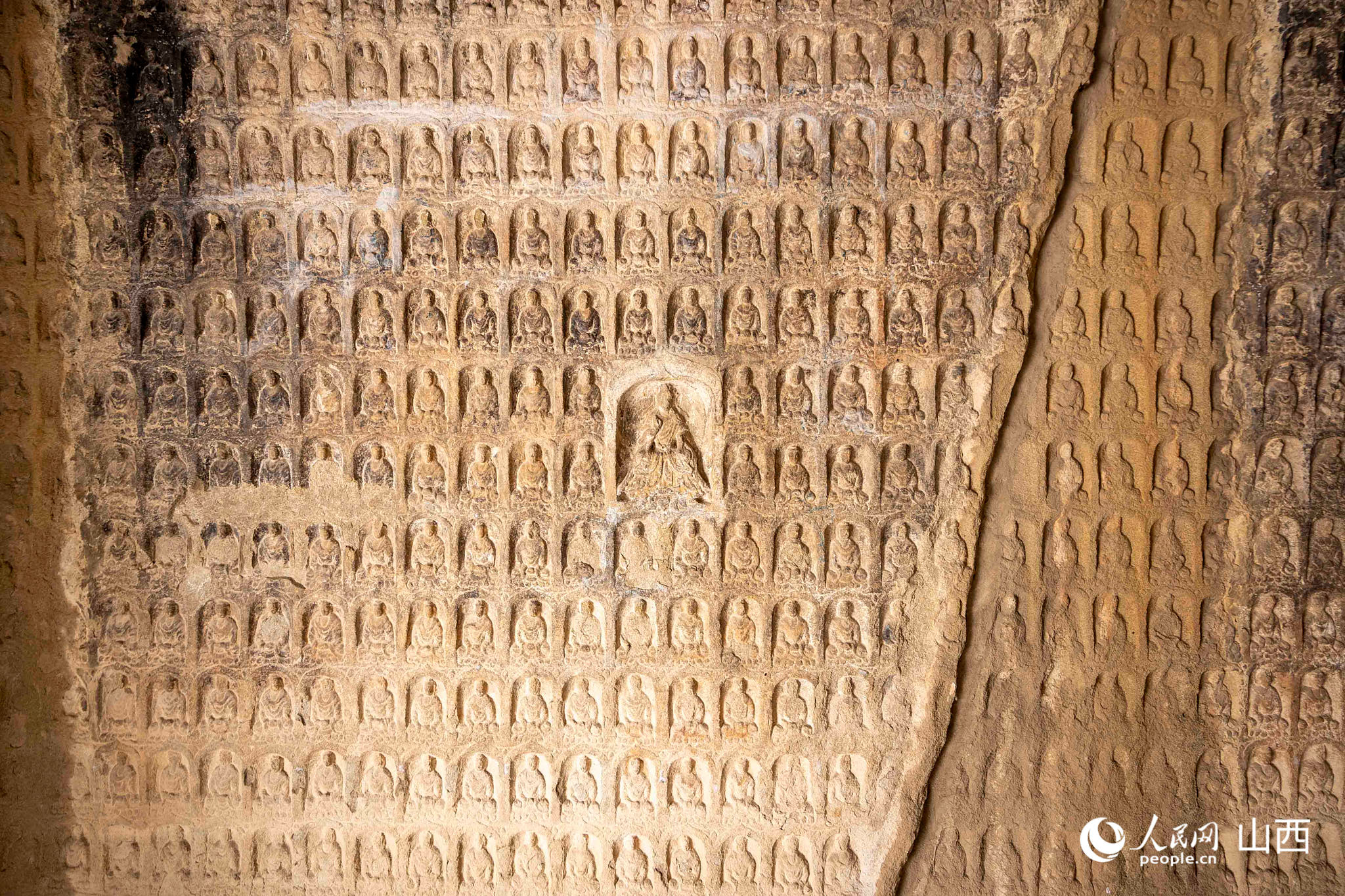

三号窟背面千佛图像。

说起石窟,我们最先想到的可能是中国的四大石窟:敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟和天水麦积山石窟。其中云冈石窟和龙门石窟均为北魏时期开凿,它们与高平羊头山石窟有着密切关联。

大同云冈石窟。

洛阳龙门石窟。

高平羊头山石窟。

北魏时期王室主持开凿了云冈石窟,在迁都后的第二年,又在洛阳开建龙门石窟。还在迁都途中大建佛窟,形成沿南北交通线分布的格局。羊头山石窟正是这条线上具有代表性的遗存。

九号窟。

五号窟。

五号窟巨石顶部的无首佛像。

沿羊头山古道拾级而上,石缝间山花摇曳,仿佛诉说着千年香火。虽同属山体凿窟,云冈、龙门石窟多凿于崖壁,整座山体皆为石窟;而羊头山石窟则掩映绿荫,点缀山间,使攀登过程充满了不期而至的惊喜。

拾级而上看到三号窟。

云冈石窟凿于崖壁。

羊头山石窟掩映绿荫之中。

作为北魏迁洛的重要节点,羊头山石窟的开凿轨迹与王朝命运紧密交织。北魏孝文帝推行改衣制,服饰改革意味着深层文化的融合,也为佛像分期提供了依据。六号窟佛像宽肩细腰,身着袒右肩袈裟,衣缘饰折带纹,与云冈二期造像风格一致。此期龛楣常见忍冬纹装饰,窟门外多雕回首凤鸟,刀法朴拙,却气势恢宏。五号窟南壁大龛“二佛并坐”题材呼应《法华经》释迦、多宝佛共说法典故,反映北魏皇权与佛教思想的融合。

六号窟身着袒右肩袈裟的佛像。

宽肩细腰的佛像。

龛楣忍冬纹装饰,窟门外雕回首凤鸟。

五号窟南壁大龛“二佛并坐”。

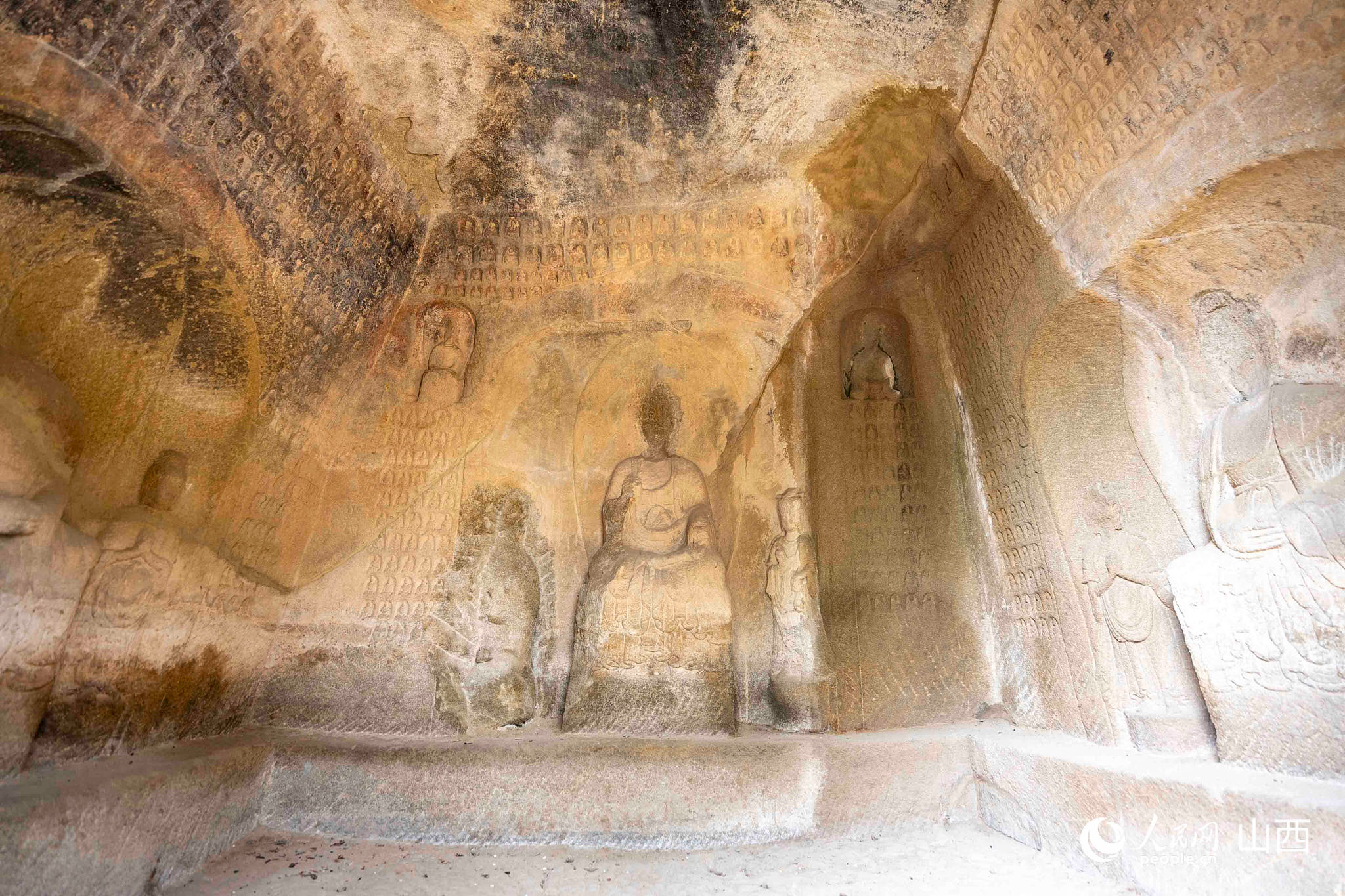

历经百年开凿,石窟艺术随王朝更迭呈现清晰谱系。北魏晚期为石窟开凿高峰期,典型形制为“三壁三龛”式洞窟。如五号窟,正壁圆拱龛内雕一佛二菩萨,佛像褒衣博带,面相清瘦,体现“秀骨清像”特征。此期菩萨颈饰桃尖项圈,披巾交叉穿环,双手胸前合十。

五号窟外部全貌。

五号窟窟门。

五号窟窟内主尊。

五号窟窟内主尊胁侍菩萨。

五号窟旁千佛造像碑全貌。

五号窟千佛造像碑主尊及两侧胁侍菩萨。

北齐至隋造像风格转变,补刻龛像多见北齐特征。窟外现存榫卯孔洞遗迹,推测原建有木质窟檐。这种“石窟+木构”的复合建筑形式,与敦煌莫高窟北朝洞窟的窟檐结构形成呼应。

四号窟正面外部全貌。

四号窟窟内三壁开龛。

四号窟窟内左侧造像。

四号窟窟内右侧造像。

盛唐时期以一号窟唐代大龛为代表,主尊佛像体态丰腴,衣纹采用阴刻线表现。莲座下侏儒力士托举,卷草纹缠绕基座,“一佛二弟子二菩萨二天王”组合,凸显盛唐造像恢弘气势。

一号窟外部全貌。

一号窟唐代大龛主尊。

这方砂岩凿就的艺术圣殿,处处尽显文明交融之痕迹。门楣处的忍冬纹饰,叶脉间暗藏佛教传播与艺术本土化的复杂进程。残存的力士造像足踏狮象设计,巧妙融合印度佛教象征体系与中国门神文化传统。

门楣处忍冬纹饰。

残存的力士造像足踏狮象。

五号窟穹顶下端坐的弥勒佛像,虽历千年风霜,仍保持熠熠光辉。这尊北魏早期造像面容虽已模糊,却能体现“曹衣出水”的风格特征——北朝画圣曹仲达首创的线描技法,在砂岩造像上化为永恒禅意。悬裳座形制承袭云冈模式,衣纹褶皱中若隐若现的褒衣博带元素,则如历史密码,记录孝文帝汉化改革对艺术审美的深层浸润。

五号窟窟内主尊。

新旧风格的碰撞在六号窟更为显著,佛像衣襟处以连续的“回”字形线条勾勒边饰,形成循环往复的几何图案,颈间系带形同“十”字形交叉,最终在北朝佛教造像中成为兼具宗教与世俗吉祥寓意的装饰。

六号窟外部。

散落的石窟部件。

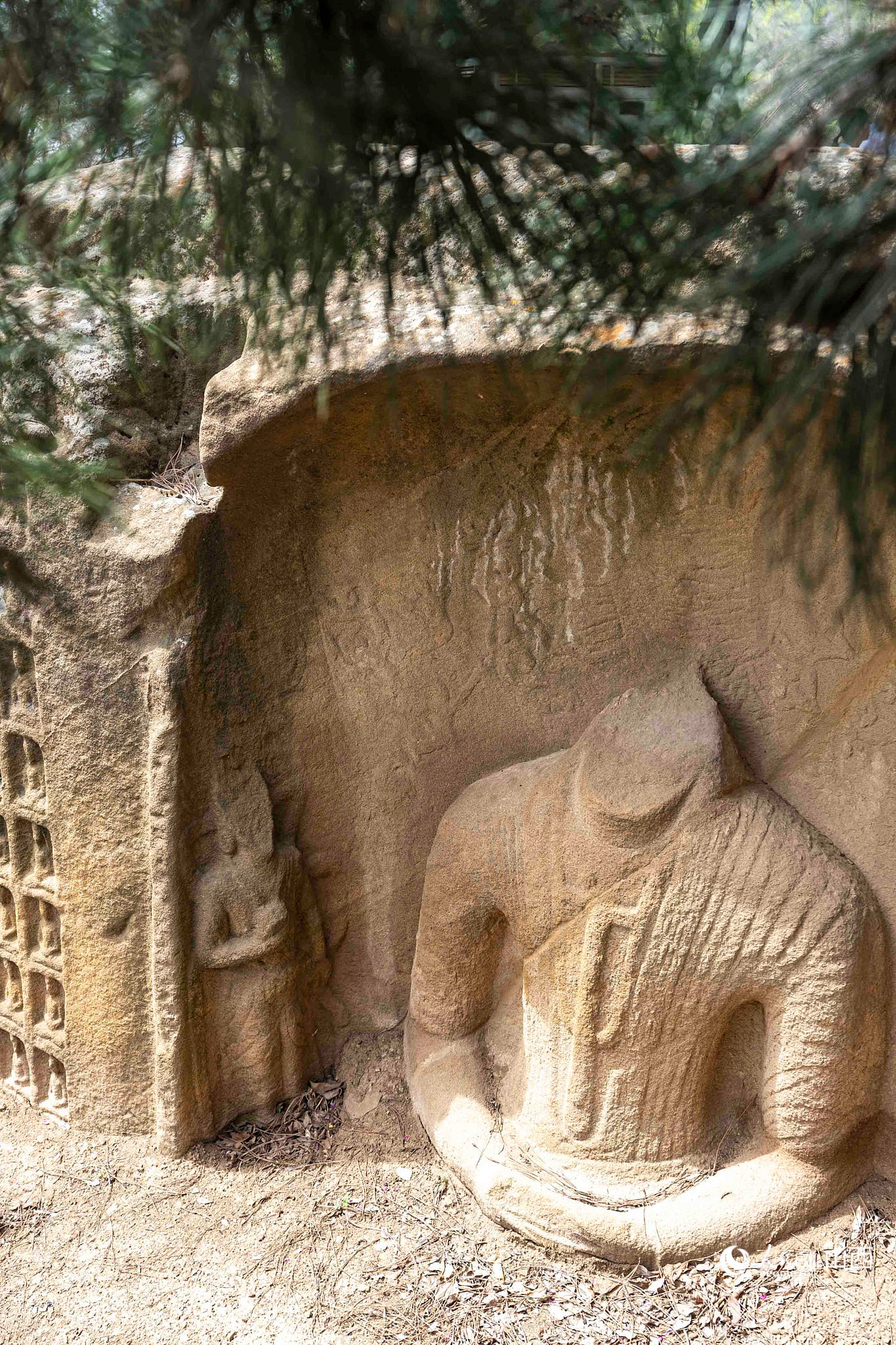

羊头山石窟群中尚有一处未被正式编号收录的石窟。该窟外观较为素朴简陋,窟门处未见造像,仅存刻划印记。窟内现存数尊佛像,但窟内四壁除现有佛像外,再无其他开凿痕迹,亦再无其他雕饰。整体观之,该窟呈现出明显的未完工状态,推测可能为一项中途停工的工程遗迹。

石窟外部全貌。

石窟内部全貌。

石窟窟内右壁。

石窟窟内左壁。

立于羊头山顶眺望,太行群峰层峦叠嶂。这些砂岩刻痕,既是佛教艺术基因库,更是民族融合的实物见证。从北魏工匠錾子到现代技术人员光谱仪,跨越千年的守护接力,让这些沉默的造像得以向今人讲述历史。

五号窟外部造像。

七号窟窟内千佛小龛。

七号窟窟内千佛小龛。

七号窟窟内千佛小龛。

羊头造像塔。

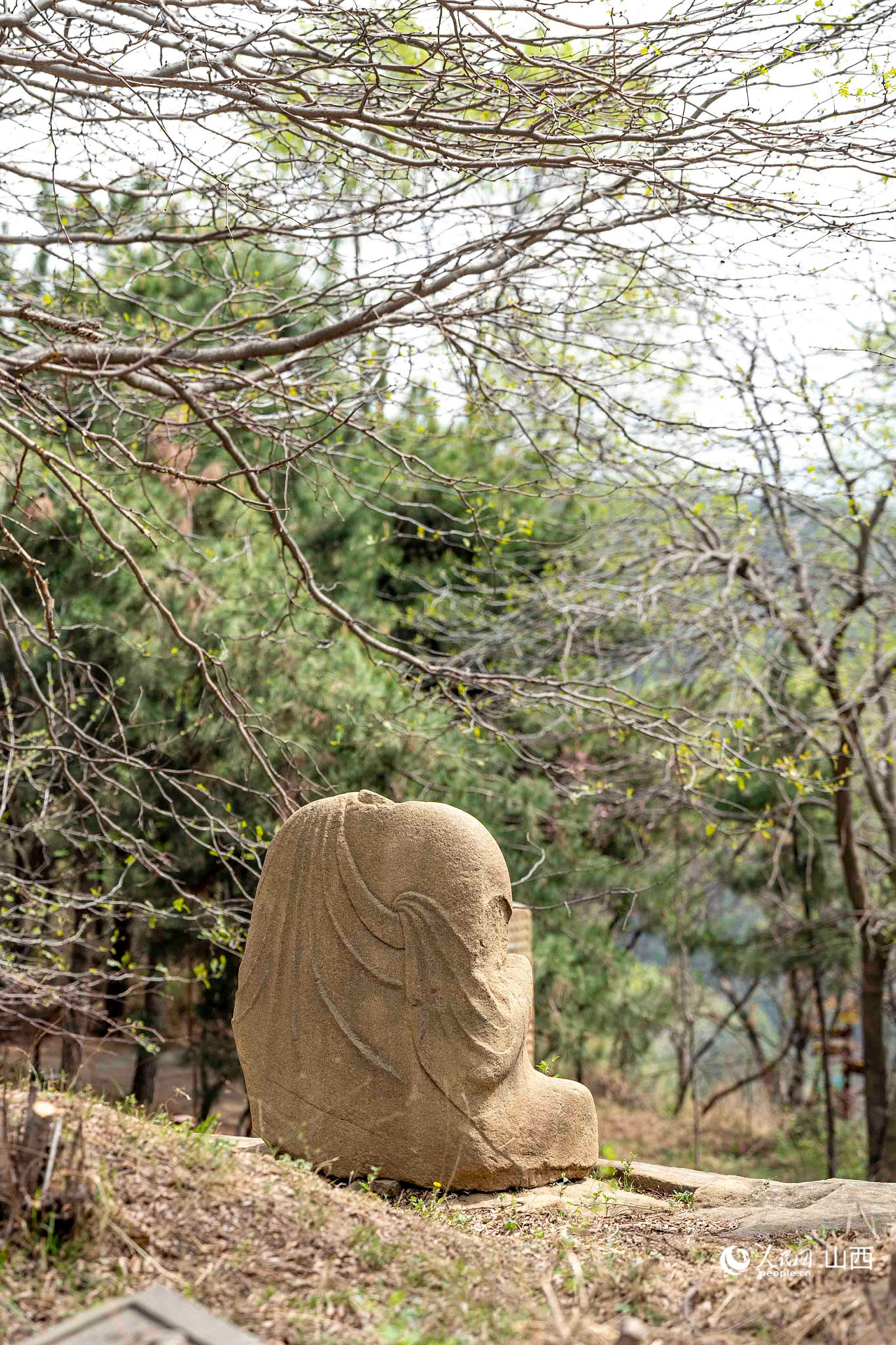

静坐于山林中的无首佛像。

羊头山石窟的砂岩褶皱中,镌刻着北魏王朝南迁的文明轨迹,也凝结着千年时光里多元文化的碰撞与共生。这座太行之巅的山脉,以山石为经、梵音作纬,在数字时代的光影中,我们不仅看见过去,更触摸文明传承的永恒命题。

本页二维码