这十年丨2017·医改一体化:十年医改路,百姓笑开颜!

首届炎帝拜祖大典成功举行,引起全球华人的关注,高平出名了,全世界的目光都聚集到了太行山上的这座小县城,2017年炎帝活动刚一开始,高平诚意满满,拿出最多的家当,展示出最大的热忱。

这里是羊头山,5000多年前神农炎帝在这里种五谷、尝百草、行医药、疗民疾,拯救天下苍生。《神农本草经》这本书就记录了羊头山200多味中药材,从2017年开始,羊头山下的高平人民开启了医改一体化的新征程。

在河西卫生院,前来就诊的患者络绎不绝,而在十年前,这里的日均门诊量不足50人次,住院病床的常年空置率高达60%。

河西镇村民焦红梅开心地说:“现在看病很方便,在家门口就把病看了,并且医保还能报销,不像以前还得往外地跑。”

河西镇卫生院院长牛月兵说:“医改之后,来我们医院就诊的病人越来越多了,门诊量翻了三四番达到了300—400人次左右,住院率也是大幅提升,达到了每年1500—1600人次左右。”

2017年开始以市人民医院为龙头,整合了16家基层卫生院,成立了医疗集团,成为全省首家紧密型医共体,全省医改工作暨县乡医疗卫生机构一体化改革现场推进会开到了高平。

市医疗集团党委书记李军说道:“高平的医改工作持续走在全省前列,医改的种种做法也受到了业内的肯定。通过医改高平市医疗集团的服务能力有了明显的提升,群众的就医感受也得到了很大的改善。”

这个像学生书包大小一样的小背包是全科医生助诊包,里面可蕴含着多种黑科技。它里面有血压计、血糖仪、脉搏血氧仪、心电仪等多种仪器设备,可以实现超声、心电、验血等30多项健康服务。

2023年“行走的医院”成为医改信息化的新实践,通过“互联网+远程会诊”的模式,把村卫生室、高平市人民医院和上级大医院联系在了一起,把北京的专家请到了老百姓的炕头上。

来到北城街街道上扶村村民王永花王大娘的家中,在2023年的11月份,大娘曾差点因为急性心梗丢了命。

北城街街道上扶村村医张建明说:“做心电图发现有点问题,及时把结果上传到互联网医院,迅速拨打120开启绿色通道以后,在黄金时间内把病人抢救过来。”

北城街街道上扶村村民王永花说:“张医生拿上机器救了我的命,平时拿仪器给我检查也很方便。”

如今,全市100个村卫生室都配备了全科医生助诊包,市医院还建立了健康180指挥中心,村民若有需求只需一键预约,村医便可上门服务,此外,市医院每天还有北京知名医院100个专家远程门诊号源,必要时可由村医发起,由市医院和北京的专家进行远程视频会诊。

市医疗集团慢病管理中心主任郭斐斐介绍道:“自‘行走的医院’开展以来,我们共进行健康180订单服务13061人次,北京远程会诊服务1729人次,高平远程门诊开展967人次,同时我们还为14909位居民建立健康档案,入户开展健康检测服务近6万人次。”

这里是市第二人民医院,目前,这里的两栋主体楼已经成型,河西卫生院即将入驻。

河西镇卫生院院长牛月兵说:“去年,我们创建了县域医疗卫生次中心,我们的医疗服务能力达到或者接近二级医院的水平,我们的服务范围扩大到河西、米山、石末三个乡镇,服务人口扩大到7万人口。”

医疗服务是群众刚需。近年来,高平加快市人民医院扩建,沿着炎帝大道这条城市发展的“动力轴”,在最北边的神农镇建设了人民医院心血管专科神农院区,在最南边的河西镇修建了第二人民医院河西院区,形成了覆盖城乡的医疗布局。

目前,三所医院的主体已全部建成,投用后将新增床位1000张,日增门诊量3000人次。

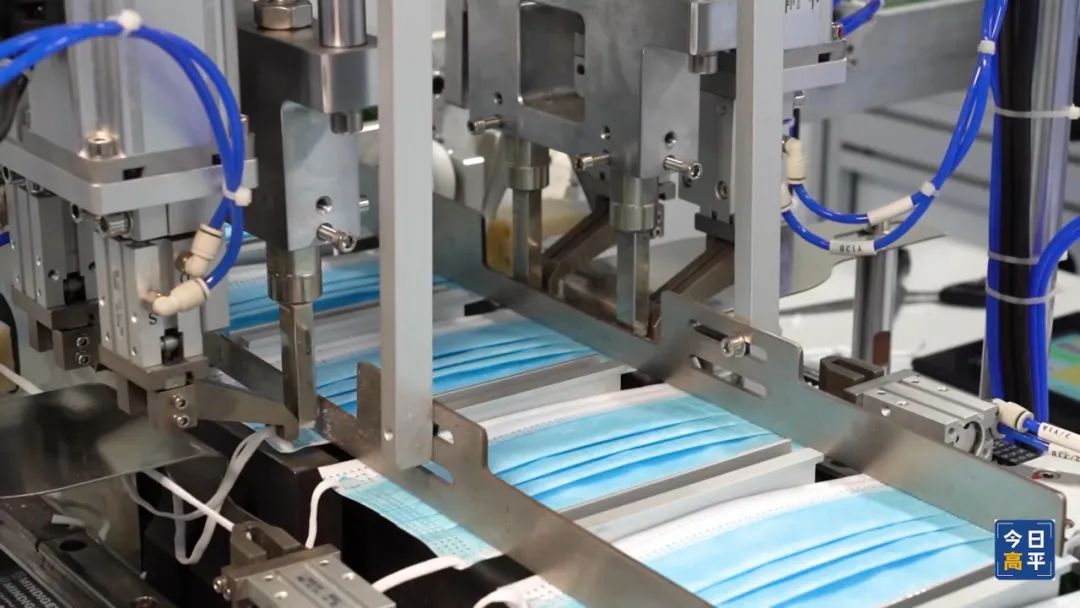

十年医改路,高平始终走在全国县域医疗卫生改革的第一方阵。2020年疫情来袭,高平仅用五天时间,就建成了全省首条日产10万只口罩生产线。2023年“行走的医院”将健康“背”进千家万户,今年,高平又实施了免住院押金、免普通门诊挂号费的“双免”政策,从看得起病到看得好病,一年接一年的变化,一项接一项的改革,让越来越多的人享受到了医改的红利。

米山镇村民陈春珍高兴地说:“以前看病我们是追的医生跑,现在看病医生追的我们跑,小病在村里就看了,大病有专家给我们看,根本就不发愁。”

米山卫生院院长郭凯说:“医生下来了,病人也回来了,我们乡镇卫生院的诊疗水平越来越高了,又有了活力。”

五千年斗转星移,炎帝在羊头山上开创中华医药文明的先河,如今,高平用十年医改之路,将上古医药智慧与现代医疗创新结合,续写着守护人民健康的新篇章。(张雪婧 张磊 崔凯)

本页二维码