神农镇中庙村:活化古村资源 铺就共富之路

神农镇中庙村位于高平市北部,是第五批中国传统村落,因村内拥有全国唯一的国保级炎帝庙宇——古中庙而得名。全村现有652户2169人,保存明清古建44处,炎帝文化、古建文化、非遗文化底蕴深厚,至今仍传承着古法制香、中医药等传统技艺。

近年来,随着炎帝大道拓宽改造、太行一号和神农互通建成通车,中庙村的交通区位优势日益凸显。连续十届神农炎帝系列活动的举办,更让村庄知名度不断提升。在此基础上,中庙村积极响应市委、市政府号召,深入学习“千万工程”经验,立足“古建集聚、文化独特”的资源禀赋,创新探索“文旅融合+民生改善”工作模式,以“古香中庙”品牌打造为核心,推进传统村落保护与开发、一二三产业融合发展,实现了文化传承、生态改善与群众增收的有机统一。

以文化“活化”为核心,构建“保护+传承+利用”的文旅融合模式

中庙村将文化资源作为发展的“根与魂”,打破“重保护轻利用”的传统思路,探索出“在保护中开发、在开发中传承”的路径,让沉睡的文化资源转化为发展动能。

系统规划文化布局

以“古香中庙”为主题,科学规划“八坊三十六院”空间布局。“八坊”集中展示古法制香、酿酒、酿醋、榨油等8种传统技艺,“三十六院”则按功能划分为研学体验区、美食民宿区、休闲娱乐区,实现“一步一景、一院一特色”。

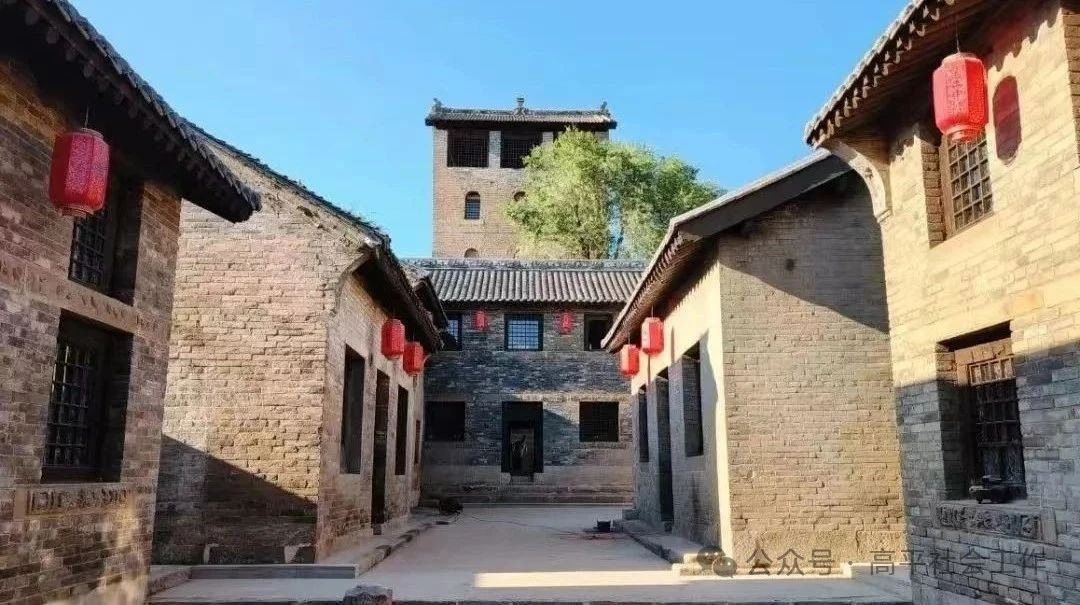

保护性修缮古建

秉持“保护第一,修旧如旧”原则,对古中庙、高楼院、天昌垒等重点文物古建进行系统性修缮,还原明清建筑的原汁原味。建立古建保护责任制,党员带头担任“古建守护员”,定期巡查维护,确保文化遗产世代相传。

多元文化融合发展

将“种五谷、尝百草”的农耕文明与中医药文化、香祖文化相结合,打造“炎帝文化研学路线”。举办一脉“香”承研学课堂活动,将非遗技艺与现代设计相结合,延伸文化产业链,实现“文化展示—体验互动—产品销售”的闭环。

以生态改善为基础,建立“全员参与+系统整治+长效维护”的环境治理模式

围绕“人居环境美起来”的目标,中庙村打破“干部干、群众看”的治理困境,构建“全民参与、标本兼治”的环境治理体系,为文旅发展奠定生态基础。

创新群众参与机制

通过“走出去学+请进来讲”,用“别人家的变化”对比差距。镇村干部开展“敲门行动”,帮助群众算清“环境改善=房屋增值+生活提质”的明白账。村民主动参与拆违治乱,形成“干部带头干、群众跟着干”的氛围。

开展生态环境整治

30天时间拆除危旧房屋、违章建筑470余处,清运垃圾3000余吨,腾出可利用空间4万平方米。基础设施升级,供水、供气一体化改造,完成垃圾、污水、厕所“三大革命”,生活垃圾日产日清。

打造实用宜居空间

因地制宜打造便民设施与生态景观,村民房前屋后规划“小菜园”“小花园”,绿树成荫、瓜果飘香;建设小型休闲广场,成为村民议事、休憩的好去处。

以产业融合为支撑,探索“村企合作+三产联动+群众共享”的共富发展模式

立足文旅产业基础,中庙村打破“单一农业”的局限,通过“村企合作”整合资源,推动农业、文化、旅游深度融合,让发展成果惠及全体村民。

深化村企合作共建

与高平市农投集团、文旅集团等企业深度合作,投资4亿元发展“古香中庙”文旅康养融合项目。村集体以土地、民居入股,企业负责资金投入与运营管理,形成“风险共担、利益共享”的合作机制。

构建三产联动产业链

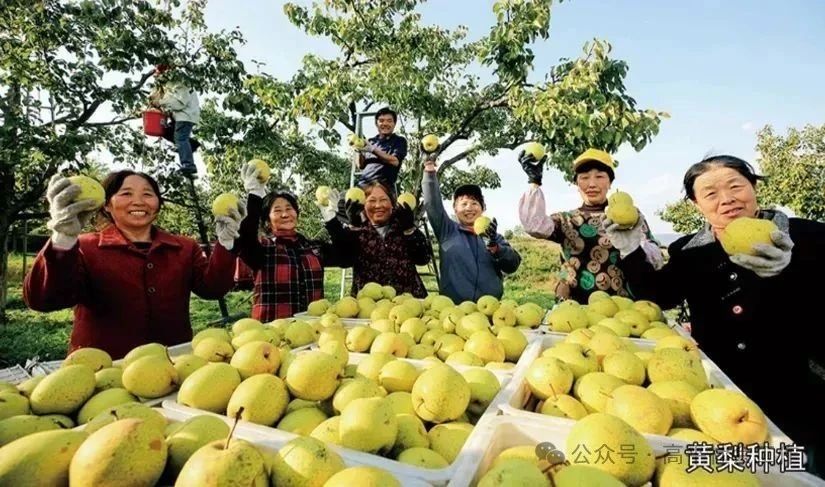

以文旅产业为核心,向上延伸农业种植,向下拓展加工、服务环节。建设1000亩黄梨、红薯、中药种植产业园;引进神农泉酒业项目,开发“酒文化体验馆”;探索“党支部+公司+农户”以工代赈模式,与390余名农户签订苗木花卉、黄梨红薯种植及文旅服务订单,提供保底收入。

拓宽群众增收渠道

鼓励村民参与古建修缮、景区服务,担任讲解员、保洁员、保安等;文旅公司提供场地与设备,非遗传承人提供技术,生产香片、香包、香炉,带动村民就近就业。

时至今日,“古香中庙”品牌已成为高平文旅的新名片,“八坊三十六院”年接待游客量突破15万人次,古法制香、炎帝文化研学等活动被央视、山西日报等媒体报道20余次,村庄从“养在深闺人未识”变为“远近闻名打卡地”。

本页二维码