在晋城拥抱每一种生活丨非遗的N+1种新可能

6月23日,复旦大学建校120周年特别版录取通知书曝光,其封面选用的晋城市国家级非遗潞绸,让千年丝绸技艺在百年学府的通知书上焕发光彩。

这场潞绸与名校的浪漫相遇

仅是晋城非遗的万千可能之一

在晋城

不经意间就会与非遗相遇

它是釉彩流转的惊艳一瞥

是指尖触摸的细腻纹路

是舌尖绽放的烟火滋味

它以“N+1种新可能”

无声无息地融入生活的每一处

手之所触,尽是岁月温度

在潞绸织机的吱呀声中,传承千年的柔软正在诞生。从煮茧缫丝到提花织造,30天的精工细作,方才织就72种暗纹的精妙。指尖轻轻抚过,丝绸的顺滑与暗的凹凸质感交织,仿佛在诉说着古老的故事。如今的潞绸,早已走出传统边界,它化身高端华服的面料,摇曳在时尚T台;它以“复旦蓝”为底色,铺展在复旦大学录取通知书封面;还亮相巴黎名媛舞会等国际盛会,将东方美学毫无保留地展现给世界,增添一抹独特的东方色彩。

▲复旦大学以“潞绸”为封的录取通知书

▲潞绸

高平的黑陶称得上是“土与火”的艺术。它以红土胶泥为原料,经选料、澄陈等8道工序精制,在900℃窑火的淬炼下,获得“黑如墨、润如脂”的质感。其造型典雅、风格古朴,制作工艺精湛,如铁之质,似玉之润。这种无釉无彩的陶器,全凭炭化窑变形成独特色泽。曾经只有纯粹黑色的它,如今通过创新彩绘技艺,不再只是静默陈列于展柜的艺术品,而是化身精美的茶具、摆件,带着泥土的温度,走进千家万户。

▲黑陶

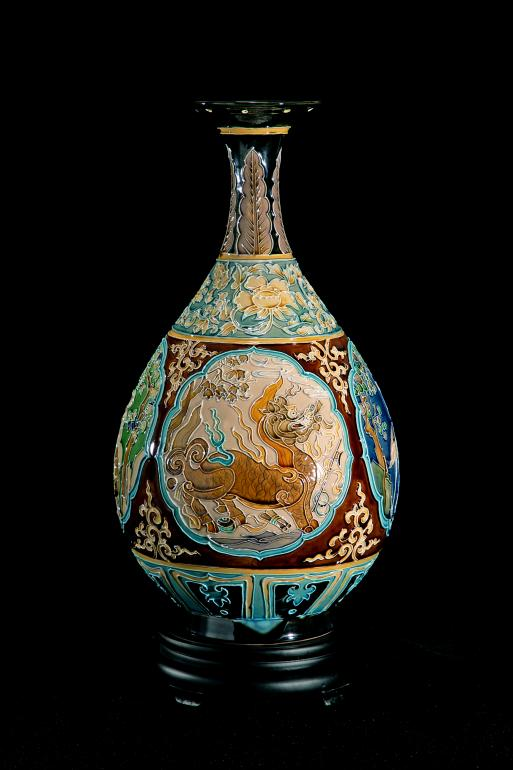

目之所及,皆是千年画卷

晨光漫过珐华釉瓷器,釉色在阳光下流转出独特的光彩。这项与“唐三彩”齐名的技艺,始于元代,盛于明代,却在清代雍正年间之后断烧,就此沉寂。直到2017年5月,阳城乔氏父女、张勇勇等匠人重新点燃千年窑火。如今的珐华釉瓷器,以孔雀蓝、翡翠绿、茄皮紫交织出瑰丽的色彩。它不仅在巴黎名媛舞会上惊艳亮相,将东方美学展现得淋漓尽致;更作为“国礼”,承载着深厚情谊赠予各国政要。值得一提的是,珐华夜灯、茶具、耳饰等轻奢文创既保留了珐华釉技艺的古朴神韵,又融入当代生活美学,让沉寂上百年的非遗瑰宝,以轻盈灵动的姿态,走进现代人的日常,成为可触摸、可佩戴、可珍藏的文化印记。

▲珐华釉瓷器

▲珐华耳饰

而当夜幕降临,司徒小镇的夜色中酝酿着一场震撼人心的奇迹。激昂的音乐骤然响起,打铁花这项传承千年的民间绝技上演。匠人们凭借千锤百炼的技艺,将1600℃的铁水奋力击向夜空,刹那间,铁水如金色瀑布倾泻,又如繁花在夜幕中绚烂绽放。这场被誉为“中国最古老烟花”的非遗表演,凭借“最大规模打铁花表演”的壮举,成功刷新吉尼斯纪录。岁月的长河奔涌不息,打铁花的炽热光芒却从未黯淡,它不仅是匠人们智慧与勇气的结晶,更是古老文明在时光里永不熄灭的璀璨星火。

▲司徒小镇“打铁花”表演

口之所得,满是时光风味

大阳古镇的面塑,是掌心与时光的千年对话。匠人以当地小麦粉为原料,经和面、揉制、捏塑、蒸制、着色等工序,让普通面团化作灵动生灵。指尖辗转间,动物、花鸟、人物等形象栩栩如生——蛇、鱼、兔、龙寓意吉祥富贵,历史人物面塑藏着故事,牡丹桃子等果蔬面塑象征美好,“节节高”“枣山”等造型寄托生活攀升的期盼。麦香与温情交织,这些色彩斑斓的面塑,捏的是手艺,藏的是晋城人祖祖辈辈对好日子的念想。

▲大阳古镇面塑

晋城伏姜的制作里藏着岁月的讲究。传承东晋工艺,“三伏晒足四十日,九搅方得一味真”——太行山怀姜经“三洗三晾”,捣出姜汁与黑糖配比晾晒。入口时怀姜辛辣先在舌尖炸开,紧接着黑糖甘甜漫过喉咙,暖意蔓延到胃里。在传承人陈金义努力下,伏姜通过直播、电商走向全国,承载着岁月的味道温暖人心。

▲晋城伏姜

在晋城

非遗不是遥远的记忆

而是鲜活的生活体验

它们从历史深处走来

又以“N+1种新可能”持续焕发活力

釉彩的绚烂

织物的柔软

美食的暖意

这就是晋城

如此生动

本页二维码