高平·非遗有看头|高平秧歌:干板传韵 民俗之魂

1948年,高平井则沟秧歌班与高平万亿班梆子剧团唱对台戏,秧歌班两个旦角的演唱令观众叫好声连绵不绝,原本单调、简略的秧歌居然抢了梆子戏的风头,一时成为人们津津乐道的话题。如果说上党梆子是上党地区传统曲艺的繁花,秧歌则是闪耀在太行山间一簇簇绿叶,秧歌点缀着梆子戏,也为它绵延不绝输送着养分与灵感。

“秧歌”顾名思义,起源与农耕文明息息相关。主流说法是,古代农民在插秧、拔秧等农事劳动过程中,为减轻面朝黄土背朝天的劳作之苦,便唱起歌曲,渐渐形成了秧歌。也有观点认为秧歌的源头是上古时期的祭祀活动,先民通过歌舞祈求风调雨顺、五谷丰登,随着时间推移,祭祀功能逐渐淡化,娱乐功能增强。综合来看,秧歌的起源并非单线发展,它以农耕劳动为基础,融合了古代祭祀、军事布阵、百戏杂技等多种元素,最终在唐宋时期形成了相对稳定的歌舞形式。

宋代是秧歌发展的重要时期。城市商业的繁荣和市民文化的兴起,为民间艺术提供了展示的舞台。当时有一种名为“村田乐”的歌舞形式,在元宵节等节庆中表演,内容就是模仿农人劳动和生活的情趣,服装道具都极具乡土气息。这被认为是秧歌的早期成熟形态。明清之际,秧歌发展达到了鼎盛期。农事中自娱自乐的歌舞形式发展形成了用锣鼓伴奏,融歌舞为一体的综合艺术。狭义的秧歌仅指秧歌舞,类似高平所指的耍乐故事,广义的秧歌大致有三种类型:唱歌、舞蹈和小戏,民间主要流传着唱秧歌、扭秧歌、戏曲秧歌和戏剧秧歌四种形式。随着人口迁徙和地域文化的分化,秧歌在不同地区形成了风格迥异的流派。陕北秧歌雄浑豪放,节奏鲜明,体现了黄土高原人民的淳朴与热情;东北秧歌诙谐、俏皮、火爆,动作幅度大,强调“稳中浪”,深受满族文化影响;山东秧歌分为鼓子秧歌、胶州秧歌、海阳秧歌三大派,程式严谨,角色分明,具有极强的表现力。许多地方的秧歌不再满足于歌舞,开始加入故事情节和人物角色,从“扭秧歌”发展为“唱秧歌”,再进一步发展成“秧歌剧”,甚至催生了独立的地方剧种。山西的“晋中秧歌”“襄武秧歌”等已具备了板腔体戏曲的雏形。

抗日战争时期,延安的革命文艺工作者发起了“新秧歌运动”。他们积极改造传统秧歌,剔除了其中封建、色情的成分,注入了“拥军优属”“大生产”“抗日救国”等革命内容,创造了《兄妹开荒》等脍炙人口的“斗争秧歌”“新秧歌剧”,使秧歌从民间艺术上升为宣传革命、鼓舞士气的重要工具,社会功能被空前强化,为秧歌在新中国的发展奠定了基础。

新中国成立后,政府高度重视民间艺术的挖掘与整理。专业的舞蹈工作者深入民间,对各地秧歌进行系统性地采集、整理和提炼,搬上专业舞台,进入了专业艺术院校的课堂,其艺术性和审美价值得到极大提升。

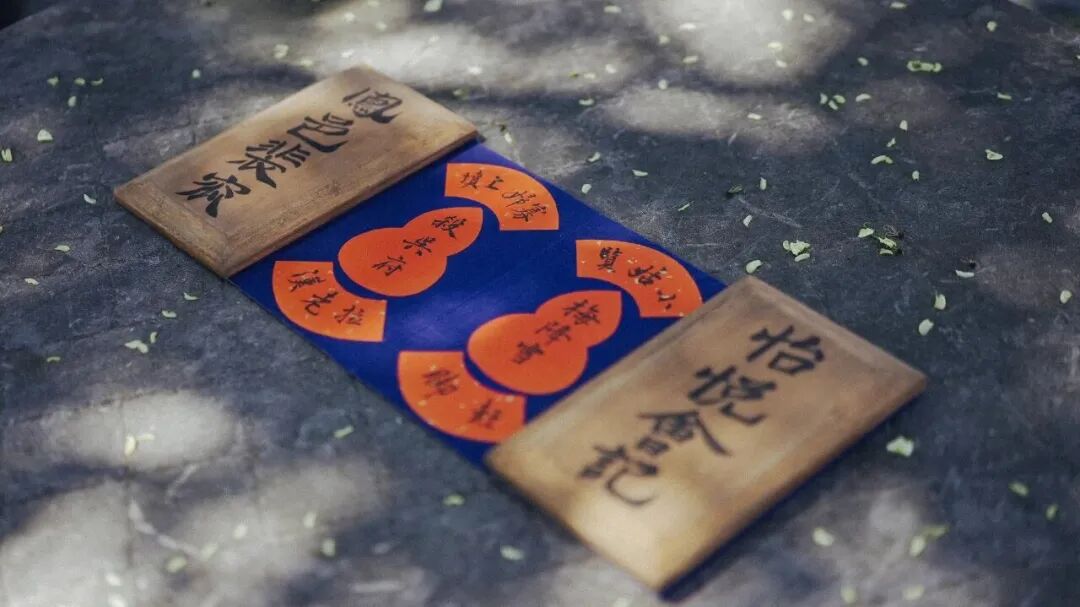

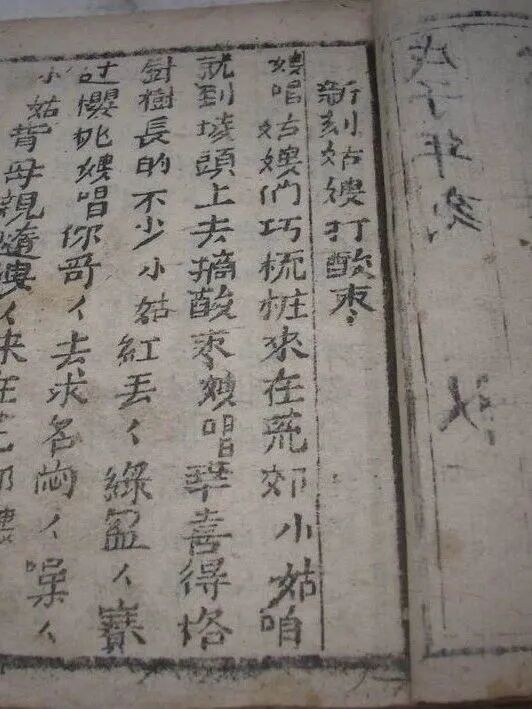

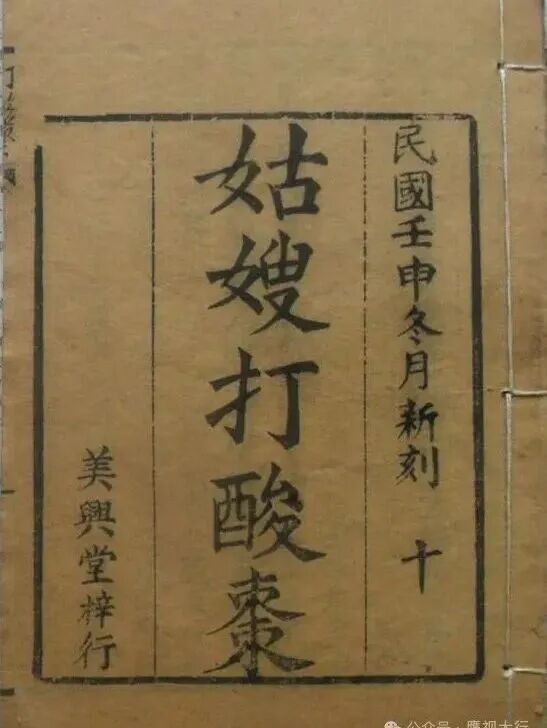

高平土地肥沃,人口密集且勤于耕种,农业、手工业发达,有“煤铁之乡”的美誉。《泽州府志》卷十一《祝志》说高平人“淳而好义,俭而循礼,勤于力田、多嗜文学”,为秧歌剧目的创作、改编、移植准备了一批民间艺人。本地春祈秋报、迎神赛社活动多动用民间歌舞与秧歌配合演出,促进了秧歌的发展。清道光年间,高平民间艺人把生活中的片段以“顺口溜”的形式编成故事,在元宵节或庙会时设摊演唱,称之“地圪圙秧歌”。随着流传区域的发展,演唱者日益增多,至咸丰年间,出现了《打货郎》和《馋老婆害孩》等秧歌剧目。同治年间高平秧歌十分兴盛,光绪版《高平县志》记载:“春初演唱秧歌每至耕耘收获时犹不止,知县龙汝霖严禁之。”但民间演出活动却愈加兴盛。这也从侧面表明高平秧歌深受群众喜爱,具有强大的生命力。

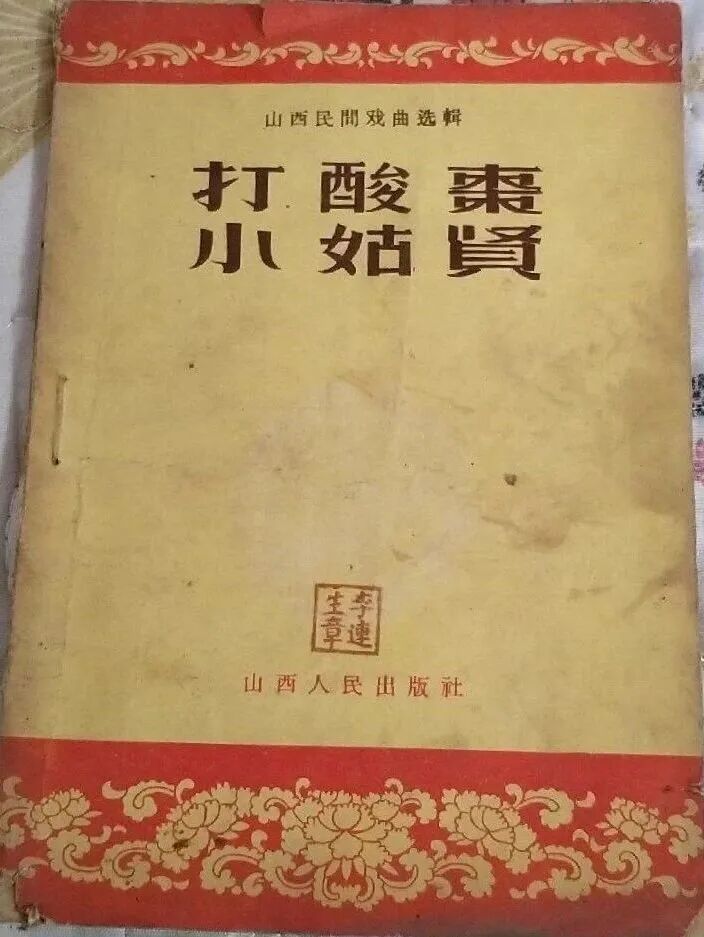

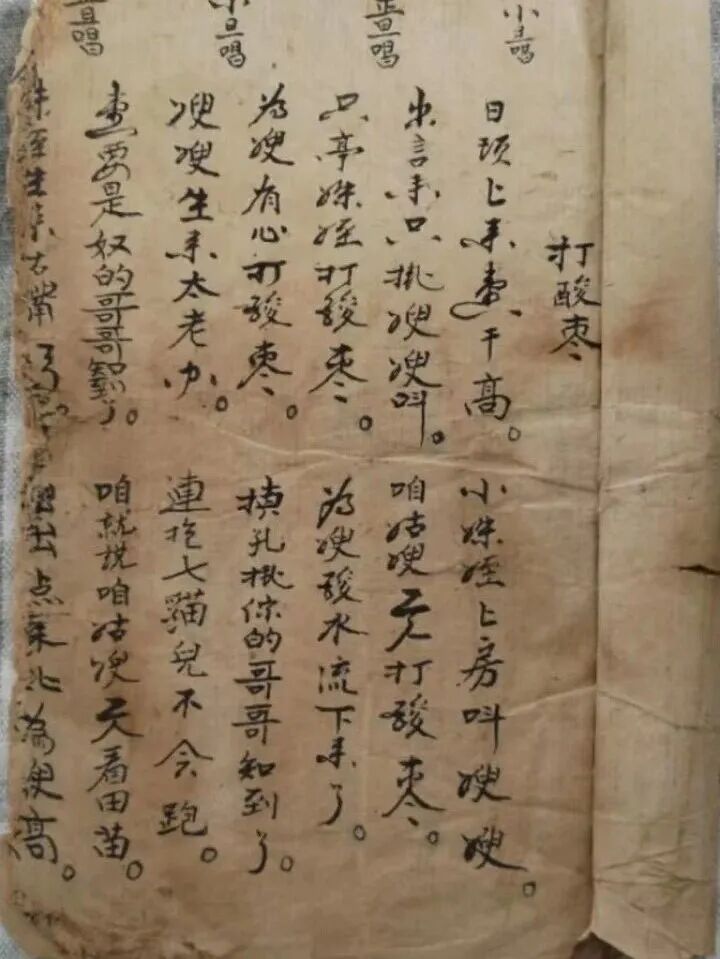

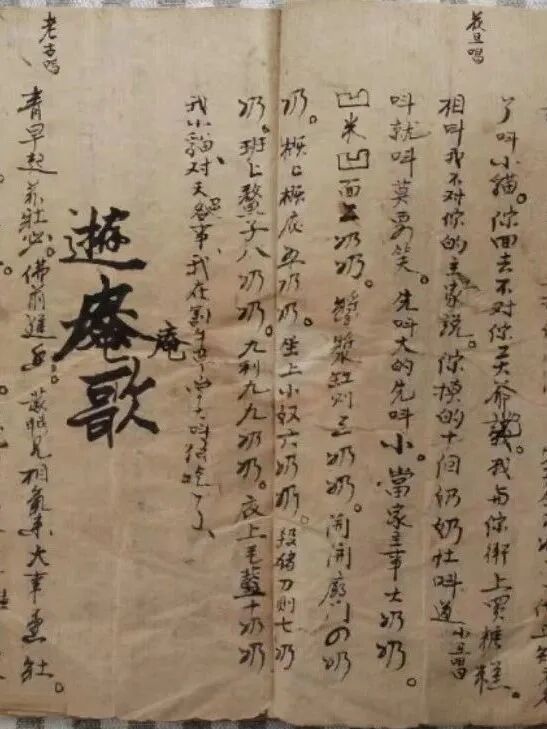

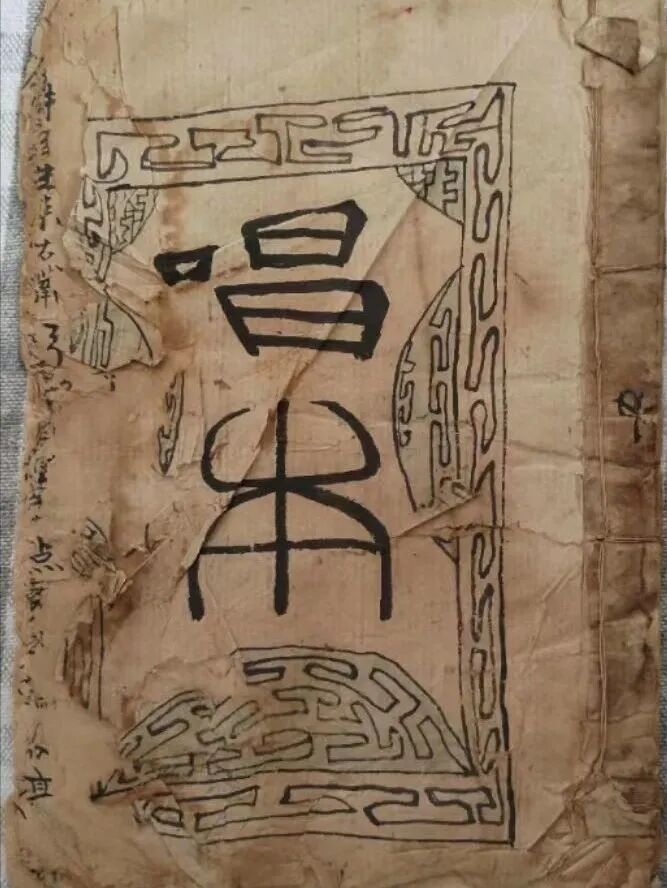

高平秧歌分干板秧歌、清场秧歌,其中干板秧歌流行广、班社多。“干板秧歌”因演唱时只有梆子击节、锣鼓伴奏得名,演员行当齐全,板式丰富多样,是“秧歌剧”的一个类型。高平秧歌剧目多取材于民间生活,或根据传统剧本和古典小说改编,多数表现家庭纠纷和男女情爱,代表剧目有《打棒槌》《打酸枣》等。在音乐结构上,高平秧歌属板腔体,唱腔的音域是2—3,基本唱腔一般是商调式,也有宫调式,包括十字腔(三三四)、夹四腔(三四三)、倒板、垛子、双名倒(三三七)、站板、落板、数板、选板等,使得高平秧歌在音乐表现上丰富多彩。高平秧歌还糅合了当地说唱曲艺的特点,有极少数剧本仍保持着分回的形式,这正是说唱曲艺的特征在秧歌剧里的残痕;唱腔多为上、下句式,虽有旋律变化,也只是腔随字转,主旋律不变;有些剧的表演仍是叙述体,从韵调节奏来看,还保留有高平耍乐故事中“打岔”的痕迹。在发展历史中,高平秧歌兼收并蓄,吸收了八音会演奏的锣鼓经《一马三箭》及唢呐曲牌《戏牡丹》等,还借鉴上党梆子元素走向舞台化、戏曲化。秧歌的300多个传统剧目中有70余个与梆戏相同,其服饰、化妆等跟梆戏一样,表演、道具、布景等皆受梆戏的影响。

高平秧歌的一个显著艺术特点是开口就唱,不用丝弦管簧伴奏,一唱到底,不加对白。它的歌唱不只用来叙事抒情,人物之间的对话寒暄也均用唱词表现。唱词生动、活泼、风趣、形象,以口语化取胜。如《王不胜上坟》中王不胜想念妻子时唱道:“妻呀妻,自从死了你,小布衫穿成驴汗替;妻呀妻,自从死了你,帮摞帮来底摞底”。唱词通俗易懂,完全代替了对话。

新中国成立后,高平又相继成立了许多业余秧歌班,除演传统戏外,还演出了《小二黑结婚》《王贵与李香香》《白毛女》等现代戏。1955年春,高平县凤和村业余秧歌队参加了山西省民间歌舞调演大会,所演节目颇受赞扬。随着社会的发展,秧歌的功能也在不断拓展。从最初的农事娱乐,到节庆祝贺,再到现在的群众性娱乐、欢庆、宣传形式,秧歌始终与时代发展同步,不断创新变化。2006年,“秧歌”被列入首批国家级非物质文化遗产名录,各地纷纷成立保护机构,支持老艺人传习,使这一古老艺术得以系统性保护。另一方面,秧歌因其简单易学、强身健体、愉悦身心,成为中老年人最喜爱的广场健身活动之一。今天的广场舞在保留基本韵律的同时,融入了现代音乐和舞蹈元素,展现出强大的生命力和适应性,可以视作传统秧歌在新时期的延续。(中共高平市委党校)

秧歌从田间走出

穿越千年时空

依然在高平大地上

扭动着生命的活力

这韵律

给历史以回响

给未来以传承

本页二维码